Il est assez rare de croiser dans une vie de cinévore forcément compulsive un film de la trempe d’un Bad Boy Bubby. Mais il faut croire qu’avec ce cinéma venu des antipodes, la chose sait se faire récurrente. C’est que si l’Australie et dans une moindre mesure la Nouvelle-Zélande a su enrichir avec succès le bestiaire hollywoodien de talents devenus incontournables, leurs productions nationales n’a jamais été en reste pour accoucher d’œuvres le plus souvent iconoclastes et en tout cas bien loin d’une forme de normalisation mondialisée.

D’ailleurs, pour parfaire sa culture sur ce point, on ne saurait trop vous conseiller de découvrir le documentaire signé Mark Hartley intitulé Not Quite Hollywood qui revient avec une énergie ultra jouissive sur cette nouvelle vague australienne des années 70 et 80 dont la partie visible de l’iceberg sont des films comme Mad Max ou Razorback. Du côté néo-zélandais c’est certes moins prolifique mais on a toujours en tête Le Dernier survivant de Geoff Murphy, pépite datant de 1985 qui enterre tous les films sur la même thématique avant, pendant et après sa réalisation. La filiation de Bad Boy Bubby est donc à rechercher du côté de cet historique joyeusement foutraque même si l’on n’a pas affaire ici à un véritable film de genre mais plutôt à une sorte d’étude sur l’enfance et le droit à la différence.

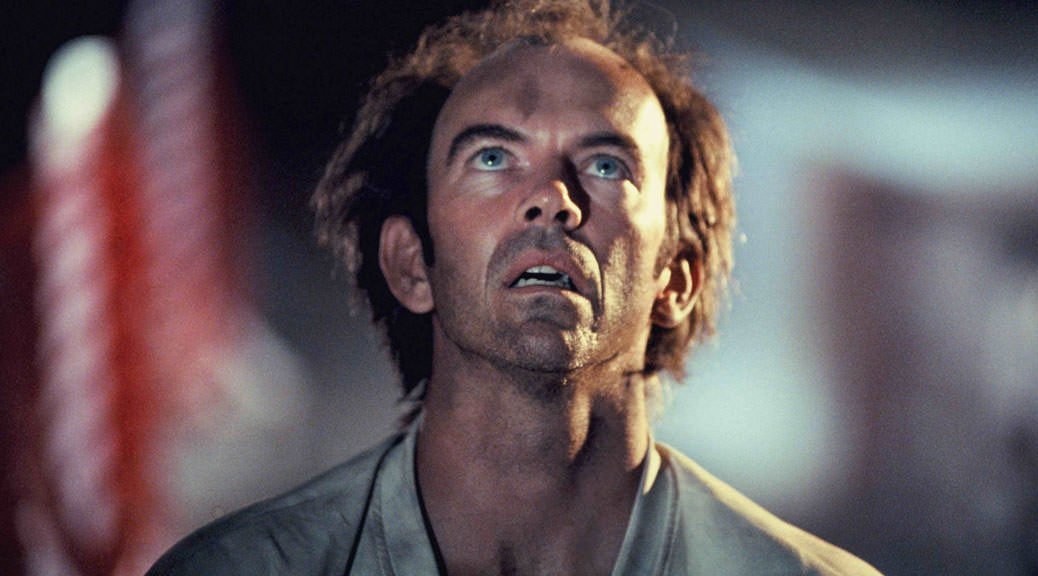

Bubby vit avec sa mère depuis 35 ans dans un 20m² qu’il n’a jamais quitté. Il ne connaît que sa mère avec qui il fornique tous les soirs et pense que le monde extérieur est tellement pollué qu’il faut s’équiper d’un masque à gaz pour pouvoir y survivre. Le retour de son père va bouleverser cet harmonieux équilibre et obliger Bubby à couper définitivement et littéralement le cordon ombilical. Commence alors une aventure extraordinaire où Bubby va pouvoir grandir, peloter de nouveaux seins, apprendre à rejeter Dieu, trouver l’amour et surtout découvrir la musique. C’est cette maturation en mode express qui intéresse essentiellement le réalisateur d’origine hollandaise à qui l’on doit dernièrement le très engagé Charlie’s Country avec le célèbre acteur aborigène David Gulpilil. Avec son comédien totalement azimuté Nicholas Hope qu’il a découvert via un court-métrage présenté en bonus de cette édition, il enfreint pas mal des règles de la progression dramatique, abolit certaines convenances sociales propres au cinéma classique et défonce sa grammaire usuelle en repoussant par exemple certaines frontières techniques (le son binaural enregistré à l’aide de deux mini microphones cachés de part et d’autre dans la perruque de l’acteur ou l’utilisation de 32 directeurs de la photo voulue comme tel afin d’anticiper un tournage long et fastidieux du fait d’un budget ridicule et en total work in progress). Le spectateur est quant à lui sans cesse acculé dans ses derniers retranchements, toujours sur le qui vive et mal à l’aise par ce qu’il croit percevoir ou comprendre. Le film balance aussi quelques vérités totalement assumées comme ce discours anticlérical d’abord sous-jacent puis extrêmement frontal symbolisé par la scène dans l’usine en un plan séquence aérien de toute beauté pour ne pas dire élégiaque. (1)

Le plus surprenant et réussi restant les quelques séquences musicales où Bubby s’improvise chanteur au sein d’un groupe qui le recueille pour devenir une sorte de star locale de par la radicalité de ses mélodies et l’apparente perversité de son discours néo punk. C’est foncièrement jouissif, complètement déviant, décalé mais in fine terriblement humain. L’homme se redécouvre ainsi auprès de myopathes dont il comprend la détresse tout en tombant amoureux de leur infirmière. L’histoire est belle mais aussi putride car elle nous renvoie à nos propres peurs de l’autre qui ne nous ressemble pas, à notre propre inhumanité. Et en cela Bad Boy Bubby touche au cœur en faisant mal, très mal.

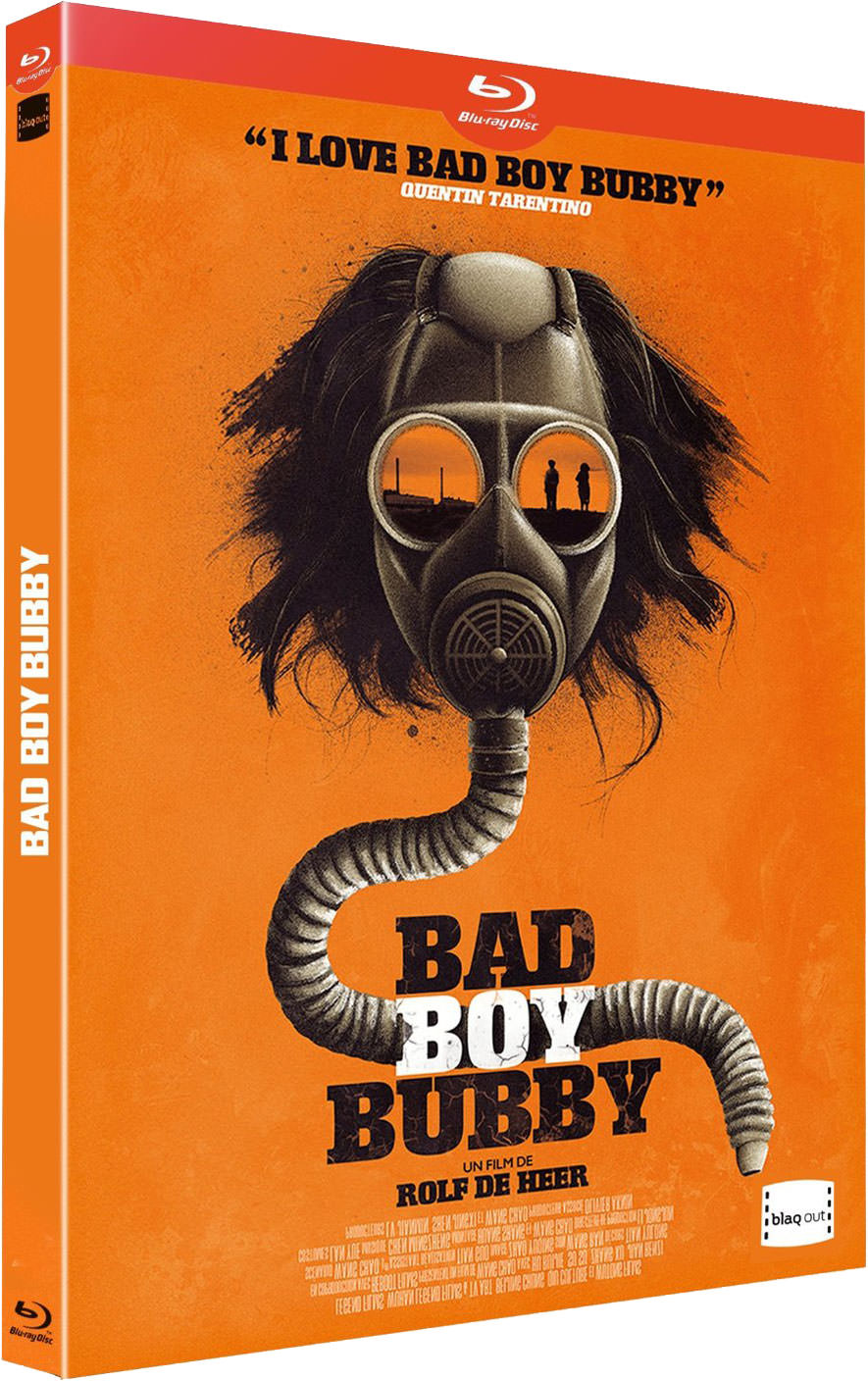

Si Bad Boy Bubby a eu les honneurs d’une sortie cinéma française le 1er novembre 1995 (28 355 entrées) ainsi qu’une ressortie en 2015 (10 142 entrées sur 19 copies), il n’a jamais été édité en vidéo chez nous. C’est à l’éditeur Blaq Out que l’on doit cette réparation dans le cadre d’une nouvelle collection intitulée « Blaq Market » dont le premier fait d’arme notable fut d’ailleurs d’éditer The Reflecting Skin (L’Enfant miroir) en décembre 2015, autre film culte des années 90 signé Philip Ridley mais malheureusement uniquement en DVD alors qu’un master restauré existe. Mais peut-être ne convient-il pas aux standards de qualité exigés chez l’éditeur français. On en doute quand même car pour l’avoir visionné en Blu-ray (import anglais chez Soda Pictures), le master n’est certes pas de la dernière jeunesse mais l’image proposée est tout de même de toute beauté. D’autant qu’en l’occurrence ici on a droit à pas mal d’imperfections de pellicule qui démontrent bien que celle-ci n’est pas issue d’une restauration mais plutôt d’une copie neuve tirée du négatif original lui-même un tantinet souffreteux.

Mais attention, cela ne gâche en rien la vision du film. Au contraire serait-on même tenté d’avancer. Son identité visuelle pour le moins underground qui en fait cette œuvre particulière à la fois sombre et lumineuse colle parfaitement à ce master qui semble avoir quelque peu bourlingué. Un peu comme si on avait voulu le roder pour que l’encodage suive aisément le mouvement, lui qui laisse paraître le grain diurne et qui respecte parfaitement ce côté patine d’un autre temps.

Blaq Out a voulu aussi mettre à disposition le mixage binaural d’origine et celui restauré. On a voulu en avoir le cœur net au casque et pour tout dire on a du mal à sentir la différence lors des séquences dialoguées. Celle-ci se fait plus évidente lors des passages musicaux où la dynamique est plus présente. On précisera que l’enregistrement binaural avait été voulu par le réal afin que le spectateur puisse être totalement immergé dans la tête de son héros. Depuis son canapé, l’expérience n’est pas prégnante. Au demeurant, nous avons choisi de revoir le film en 5.1. L’expérience est peut-être moins « originelle » mais reste suffisamment forte pour se reprendre une claque.

Enfin, Blaq Out va jusqu’au bout de sa logique éditoriale en proposant deux compléments de qualité. Une interview d’abord du réal qui revient sur un film lui ayant permis une véritable reconnaissance internationale. C’est assez instructif et l’homme semble avoir pris suffisamment de recul sur son métier et l’industrie du cinéma pour nous lâcher quelques vérités bien senties qui font toujours plaisir à entendre. Et puis l’autre morceau de choix est le court-métrage Caressor, Confessor où l’on retrouve l’acteur Nicholas Hope en vrai-faux serial killer interviewé apparemment par une équipe de la télé locale. La forme n’a rien de transcendante (remember C’est arrivé près de chez vous, autre truc de malade, sorti en 1992), elle rappelle ce qui se faisait à l’époque dans le genre, mais interpelle sur le jeu une nouvelle fois totalement braque de Hope (sans perruque) prolongeant, et ce même si le CM date de 1989, le « plaisir » de le revoir devant une caméra.

Notes :

– Image : 4/5

– Son : 4/5

– Bonus : 3,5/5

Cliquez sur les captures Blu-ray ci-dessous pour les visualiser au format HD natif 1920×1080

Bad Boy Bubby – Édition Blu-ray

Éditeur : Blaq Out

Date de sortie : 7 juin 2016

Spécifications techniques Blu-ray :

– Image : 2.35:1 encodée en AVC 1080/24p

– Langues : anglais DTS-HD Master Audio 5.1 / 2.0 stéréo d’origine et restauré pour casque audio : le film dans la tête de Bubby

– Sous-titres : français

– Durée : 1h53

– 1 BD-50

Bonus (VOST) :

- Entretien avec Rolf de Heer (14min12s, HD)

- Court-métrage : Caressor, Confessor (1989) de Tim Nicholls (19min42s, SD) avec Nicholas Hope

(1) Traduction du speech de l’usine (Courtesy of Télérama) : Vois-tu, personne ne t’aidera, parce qu’il n’y a personne là-haut. Personne ! Nous ne sommes que des combinaisons d’atomes et de particules, nous ne vivons pas. C’est l’agencement de nos atomes qui nous confère identité et conscience. Nous ne mourrons pas, ce sont nos atomes qui se recombinent. Il n’y a pas de Dieu. Il ne peut y en avoir. Croire à un être suprême est ridicule. A un être inférieur, à la rigueur, car nous qui n’existons même pas, organisons nos vies avec plus d’ordre et d’harmonie que Dieu ne l’a jamais fait pour la Terre. Nous mesurons, nous combinons, nous créons des musiques merveilleuses. Nous sommes les architectes de notre existence. Quelle idée insensée de s’agenouiller devant un Dieu qui massacre les enfants, qui lentement et férocement, les affame et les bat, les torture et les rejette ! Folie de penser qu’il nous est interdit d’insulter un tel Dieu ! Qu’il soit maudit ! Nions son existence. C’est un devoir pour nous. C’est notre devoir de l’insulter. Va te faire foutre, Dieu ! Frappe-moi si tu l’oses, tyran ! Chimérique imposteur ! C’est le devoir des êtres humains de penser que Dieu n’existe pas. Ainsi, nous aurons un avenir, car alors seulement, nous serons responsables de ce que nous sommes. C’est ce que tu dois faire, Bubby : nier l’existence de Dieu. Sois responsable de ce que tu es.