« On travaille pour s’amuser, pas pour faire de l’art », Milos Forman.

Deux oscars du meilleur réalisateur. Un ours d’or et un d’argent à Berlin. Un grand prix du jury à Cannes. Un nombre incalculable de nominations dans les plus importants festivals. Et un grand nombre de classiques du cinéma réalisés entre 1960 et nos jours. Voilà le parcours d’un réalisateur tchèque, certainement le plus célèbre, venu au cinéma presque par hasard et qui aura marqué à la fois le Nouvelle Vague tchécoslovaque des sixties et le cinéma américain des décennies suivantes. Milos Forman est pourtant un nom que seuls les cinéphiles connaissent, l’homme s’effaçant devant ses œuvres, souvent magistrales : Vol au dessus d’un nid de coucou, Hair, Amadeus, Larry Flynt ou Man on the moon pour ne citer que quelques titres.

Pourtant, quand on rencontre Forman pour la première fois, ce qui frappe c’est sa simplicité, sa courtoisie et sa convivialité, son amour de la vie et de l’art quand il évoque des souvenirs qu’il a déjà pourtant dû ressasser des centaines de fois, comme dans son autobiographie épique coécrite avec Jan Novak et publiée chez Robert Lafond en 1994 : Et on dit la vérité... Pour une fois, une autobiographie s’imposait. Même s’il en rit, il a vécu tragédies et coups d’état, misère et désœuvrement, richesse et gloire, extradition et perte de tout. Il a également connu de grands hommes avant qu’ils le deviennent, il en a découvert certains, il a fait partie d’une histoire en marche qui a influencé sa carrière et son univers. L’homme est aussi passionnant que ses films.

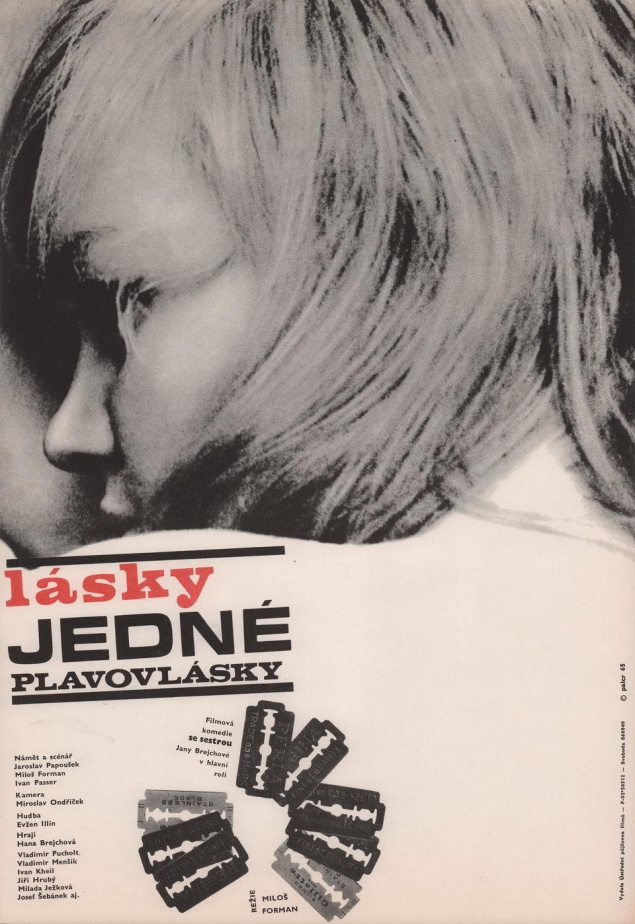

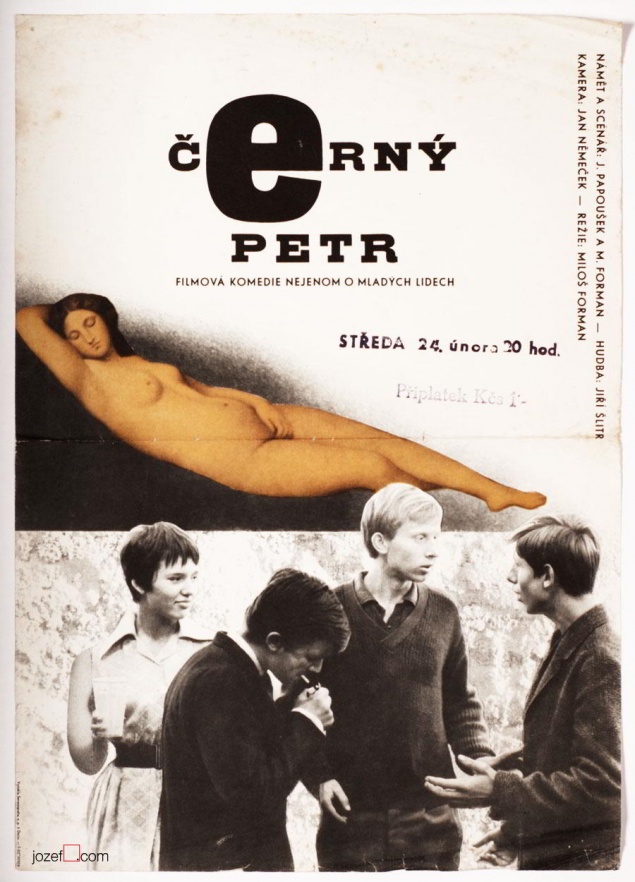

Quand il arrive vraiment au cinéma, Forman a 32 ans. Il a débuté à la télévision tchèque où il a réalisé un court métrage invisible en 1960, et voilà qu’en 1964 on découvre Konkurs, moyen métrage magistral, épris d’une liberté totale, sur un concours de danse et de chant dans son pays. Il pose un regard juste sur une jeunesse qui cherche à se libérer du joug communiste et à recouvrer quelques libertés, le tout sans parler frontalement de politique. C’est la force de Milos Forman et ça le restera la plupart du temps : laisser sous-entendre un discours, parler de musique, de sexe, de drogue, de musique encore, de folie (mais pas celle qu’on croit), de personnages historiques, de comédie, de pompiers ou d’individus quelconques de manière citoyenne, en abordant autant la comédie que le drame, mais sans devenir directement militant ni même engagé.

Pourtant il avait tout pour le devenir. Né en 1932 en République tchèque, le pays est vite envahi par les nazis et les parents de Milos Forman meurent dans les camps de concentration à Auschwitz. D’une dictature à l’autre, le stalinisme s’empare du pays et il est obligé de faire avec pendant ses études. Très tôt attiré par le spectacle, il arrive à la FAMU, la grande école de cinéma tchèque, l’une des plus importantes en Europe encore aujourd’hui, pour échapper au service militaire et parce que l’avenir ne lui laissait que peu de choix. Il étudie dans la seule filière qui restait : scénario, lui qui laissera souvent ses acteurs improviser pendant les premiers temps et qui n’écrira pratiquement aucun des scripts de sa période américaine car il est trop compliqué de trouver les mots justes et un ton juste quand on vient d’une autre langue. Il rédigera par contre quelques scripts mineurs pour des films à l’avenant entre 1957 et 1960.

A la FAMU, il fait la connaissance de Milan Kundera, qui y enseigne et qui leur fait découvrir Les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos. À peu près à la même époque, il côtoie aussi Vaclav Havel, grand lettré et dramaturge, immense personnage qui deviendra le premier président de la Tchécoslovaquie libre après 1989. Il découvre également le cinéma, notamment le Néoréalisme Italien, mouvement à contrecourant de la production officielle tchèque, libre, sans studio, sans star, sans entrave. Un cinéma du réel qui contraste avec l’hypocrisie propagandiste dont tout le monde est alors abreuvé. Un cinéma qui respire car il lui faut peu de moyens. Un cinéma affranchi des cloisons dressés par une production gouvernementale oppressante.

Il ne sera pas le premier à prendre cette voie. La République tchèque enfonce la porte des nouveaux cinémas dès 1957 avec Vojtěch Jasný. Forman le suivra de près avec Ivan Passer, ami de toujours et collaborateur, grand réalisateur qui l’accompagnera aux États-Unis mais dont les films plus secs et abrupts seront sous-évalués et son auteur souvent déprécié. Il est nécessaire de revoir Éclairage Intime et La Blessure pour en être convaincu. Avec Forman, Passer écrira le scénario de Konkurs (1964), Les Amours d’une blonde (1965) et Au feu les pompiers (1967) et il sera son assistant à la réalisation sur L’As de pique (1964). Quatre films qui connaîtront un retentissement mondial et permettront aux deux hommes de quitter leur pays pour aller tenter leur chance aux États-Unis. Ces quatre films exploitent le réalisme, mais un réalisme facétieux, moins politisé que ceux de De Sica ou Rossellini. Caméra à l’épaule, entouré d’acteurs non-professionnels, Forman dresse dans ses trois premiers films le portrait de plusieurs individus quelconques, des gens de la rue que personne ne filmait et auxquels nul ne s’intéressait. Des gens qu’on croisait sans les voir et dans lesquels la plupart auraient pu se reconnaitre. Pourtant, aucune grande tragédie ici. Ni guerre, ni arrestation, aucun combat ni misère extrême, aucune revendication mais des existences, des morceaux de vie qui oscillent entre comédies et drames du quotidien.

Il exprimera parfaitement cette idée en 1984 dans un hommage à François Truffaut commandé par les Cahiers du cinéma. A propos des 400 coups, il dira que : « c’était la première fois que la méthode du cinéma-vérité était contrôlée par l’art, et pas le contraire ». Avant de poursuivre : « Et tout d’un coup, voilà des films qui abandonnent tout ce qu’on aimait dans le cinéma français pour laisser la place à une intelligence de la vérité nue. C’était formidable, beaucoup plus important que le néo-réalisme ; les films néo-réalistes, tournés dans la rue, avec des acteurs non-professionnels sur des thèmes sociaux, apportaient quelque chose de très neuf, mais on sentait toujours l’œil de l’idéologue dans la tête des cinéastes, c’était toujours blanc et noir… trop politique à mon goût. François était au-dessus de tout ça. Il n’était pas le domestique des politiciens, quels qu’ils soient, comme l’était très souvent les Italiens. »

Avec Au feu les pompiers, la donne change quelque peu. Non pas au niveau du tournage qui se fait une nouvelle fois avec des acteurs sans expérience, des improvisations et la cherche d’un certain réalisme. Mais dans la folie furieuse, la démesure, le comique qui s’empare de l’ensemble et qui s’emballe, et la couleur qui apparait. C’est la vie d’un village, des récits assez simples qui se tissent dans une myriade de petites histoires autour de l’orchestre d’une fête communale organisée par les pompiers. Forman nous entraine dans la joyeuse comédie de la vie, dans l’absurde qui en est le cœur et qu’il fait apparaitre au grand jour. Au grand dam des autorités gouvernementales qui lui poseront quelques problèmes.

Forman ne combat pas le politique par du politique mais il combat son régime oppressant par la liberté. La rigidité par la folie. Il lutte en montrant ce qu’est la vraie vie, dans ses déboires et ses délires. Et en faisant tomber les masques. Et il l’expose à sa manière, en musique puisque celle-ci est toujours au premier plan. Trait commun à tous les films de Forman, la musique est peut-être le grand fil conducteur de son œuvre même si elle aussi s’efface régulièrement pour mieux apparaitre au détour d’une séquence majeure. La musique est populaire. Elle est l’expression d’un peuple et une passion commune à tous les individus (ou presque). Elle devient aussi l’une des clés pour comprendre une société et l’utilisation qu’en fait le réalisateur est primordiale. Et, si elle change à son arrivée aux États-Unis, elle n’en reste pas moins au cœur de son œuvre.

A cette époque, fin 1967, Forman est déjà connu des milieux cinéphiles. Peu aisé car il œuvre dans un pays où l’argent ne rentre pas, surtout pour son cinéma, mais aimé. L’As de pique remporte le grand prix à Locarno, Les Amours d’une blonde et Au feu les pompiers sont nominés à l’oscar du meilleur film étranger, ainsi qu’au Festival de Venise pour le premier. Sa carrière est lancée. Mais cette même année et pendant les quelques suivantes, tout s’enchaine, du plus dramatique au plus surprenant, à la manière d’un récit picaresque. Déjà son producteur, Carlo Ponti, le lâche pour Au feu les pompiers et le somme de rembourser 60 000 dollars qu’il n’a évidemment pas. Claude Berry vient à la rescousse, grâce à Jean-Claude Carrière, et lui prête les fonds. Forman réussit finalement à se rendre à l’étranger où la situation est meilleure qu’en Tchécoslovaquie grâce au sésame offert par une nomination à l’oscar.

Et 1968 arrive. Forman raconte : « Tout a commencé en 1968, une année folle. J’étais à New York et j’appelle Jean-Claude Carrière pour travailler sur un film. Là on assiste à l’assassinat de Martin Luther King et aux révoltes dans Harlem. Impossible de travailler. On rentre en France en mai car Au feu les pompiers, était en compétition à Cannes. Mais le festival est annulé et Paris est en pleine révolte. Quand tout est rentré dans l’ordre on a voulu aller Prague et là, c’est le printemps de Prague avec les tanks qui dévalent les rues. Finalement on s’est retrouvé à l’hôtel Chelsea à New York. Ce fût une période assez difficile mais passionnante. À New-York en fait je vivais avec deux dollars par jour mais à l’époque on ne pouvait pas mourir de faim là-bas car il y avait de nombreuses épiceries fines qui proposaient des choses à goûter alors dès que j’avais faim je m’y rendais et je mangeais ce que je pouvais ! »

Il vivra quelques années avec Passer et Carrière entre une petite maison dans Greenwich Village et l’hôtel Chelsea, lieu mythique de New-York où se sont succédés et ont vécu, souvent à très moindre coût, la plupart des grands artistes et écrivains importants, indépendants, et souvent marginaux, des années 60-70. Cité dans de nombreux romans, chansons ou films, il a accueilli, pour n’en citer que quelques-uns : Kerouac qui y écrivit Sur la route, Ginsberg et Burrough pour la Beat Generation. Arthur C. Clarke y écrivit 2001, Sartre et de Beauvoir y ont mis les pieds, comme Leonard Cohen, Tennessee Williams ou Bukowski. Mais aussi Stanley Kubrick, Shirley Clarke ou Dennis Hopper, Tom Waits, Patty Smith, Sid Vicious, Joplin, Dylan, Hendricks et nombre d’autres. Ferrara lui a d’ailleurs consacré un film documentaire.

Dans ses mémoires, Les Années d’utopie, 1968-1969, Jean-Claude Carrière revient longuement sur l’hôtel et il écrit : « Milos m’a demandé de le rejoindre au déjà légendaire Chelsea Hotel, où il m’a réservé une chambre. […] Bâtiment ancien, en mauvais état, aux chambres cependant spacieuses. Les dessus de lit sont râpés, avec une odeur de poussière qui n’appartient qu’à cet hôtel. » Et il continue sur les locataires : « Le Chelsea attirait, comme une grotte féerique, des personnages venus de tous les mondes. Une femme réalisatrice, dont le nom m’a échappé, vivait au dernier étage dans un petit appartement où des serpents tropicaux se tordaient lentement dans des vitrines. Elle élevait aussi des iguanes et des varans, reptiles antiques appelés à la rescousse de la nouveauté. Nous y avons connu de doux retraités et des hurleurs, des prophètes, des silencieux, des anonymes parlant une langue inconnue et même un gourou indien à la barbe grise. »

C’est à ce moment-là que Forman entreprend deux films. Le premier est un court métrage méconnu et pourtant réalisé avec 7 autres cinéastes (dont Tinto Brass, Paul Morrissey ou Frederick Wiseman) autour de la figure de la patineuse norvégienne Sonia Henie décédée peu avant. Intitulé I miss Sonia Henie, ce court expérimental de 13 minutes, très drôle et décalé, est un objet à part dans la filmographie de Forman et une véritable transition entre deux mondes : celui qu’il quitte, la Tchécoslovaquie, et celui dans lequel il va arriver, Hollywood. Ce film est symbolique du passage par le New-York de l’époque et son cinéma underground (vous pouvez le voir en deux parties en cliquant ici et là). Même chose pour son film suivant, Taking off, sur un mode beaucoup plus narratif. Il reprend le canevas de Konkurs en le développant autour d’une intrigue axée sur les problèmes des parents d’enfants hippies et fugueurs. L’histoire se développe, l’aspect documentaire reste primordial mais il passe peu à peu au second plan pour laisser place à la fiction. La transition d’une période à l’autre est faite. Le concours de chant semble être une des clés d’entrée dans son monde cinématographique, et la musique, son premier lien. Dans ce film, Forman fait débuter Vincent Schiavelli dans une séquence d’anthologie de fumage de joint. Grand acteur et critique culinaire disparu trop tôt en 2005, Schiavelli est un visage plus qu’un nom mais il est partout. Son faciès émacié est facilement détectable dans Vol au-dessus d’un nid de coucou et d’autres films de Forman, dans Ghost où il apprend à Patrick Swayze à taper dans une canette dans le métro de New York, ou de nombreuses séries télévisées de Starsky et Hutch à Buffy contre les vampires.

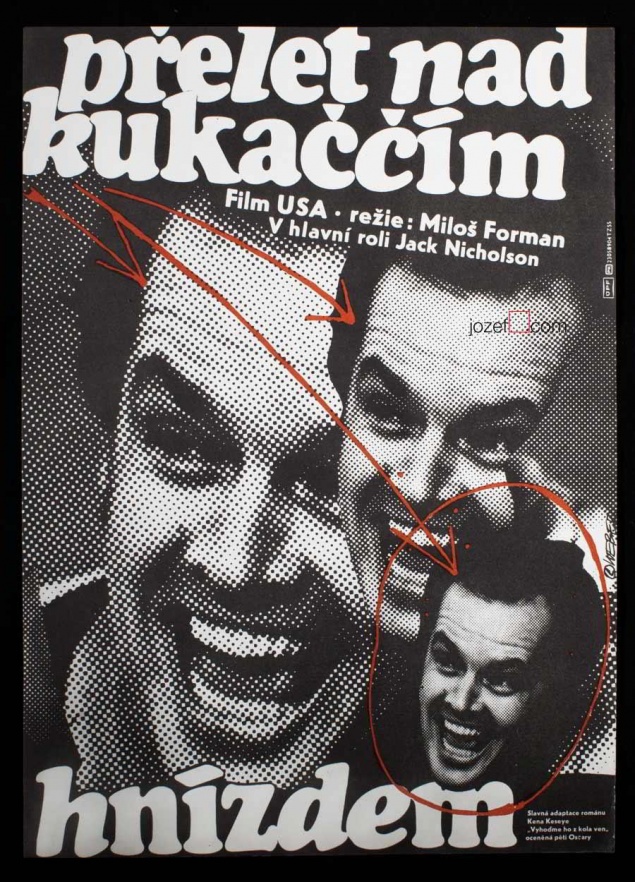

À cette époque, la vie de Forman s’améliore un peu. Il trouve un poste à NYU où il aide les étudiants à écrire leurs scénarios et à développer leurs idées. Et il continuer à réaliser. La libération viendra d’une proposition faite par Michael Douglas de mettre en scène un livre célèbre aux États-Unis sur un hôpital psychiatrique et dont personne ne veut : One Flew over the Cuckoo’s Nest de Ken Kesey. Kirk Douglas l’avait proposé à Forman quelques années plus tôt, en Tchécoslovaquie mais le cinéaste n’a jamais reçu le courrier, intercepté par le gouvernement. Michael reprend le flambeau sans savoir que son père l’avait devancé. Et c’est le coup d’éclat. Obligé de s’adapter aux pratiques américaines contraignantes des studios, Forman réussit pourtant à imposer quelques idées. Il fait tourner le film au sein d’un véritable hôpital, les infirmiers et les aliénés apparaissent parfois et participent au tournage. Et le directeur de l’asile n’est pas un acteur mais le véritable directeur. Il utilise Jack Nicholson mais également de nombreux acteurs inconnus du grand public pour éviter l’identification et il révèle au monde en un seul film : Danny de Vito, Christopher Lloyd, Brad Dourif, Vincente Schiavelli (encore lui) et Scatman Crothers (habitué aux shows télévisés, à Shining et aux rôles non crédités). Il tourne avec deux caméras, se fâche avec Haskell Wexler remplacé par Bill Butler en cours de tournage et surtout il découvre Jack Nitzsche, ses sonorités particulières et une nouvelle manière d’appréhender la musique de film par rapport aux images. Il dira par ailleurs que « très souvent la musique amène à modifier le montage, et souvent aussi on change de place la musique initialement prévue pour telle scène, on trouve un endroit où cette musique est beaucoup plus efficace. On joue avec la musique comme avec la pellicule, on la monte ».

Le succès est au rendez-vous. Le film dont tous les producteurs se méfiaient remporte 5 oscars, les 5 plus importants. Sa carrière est relancée. Viennent alors les titres les plus célèbres de Forman. Les plus musicaux également : Hair en 1979, tiré de la célèbre comédie musicale sur les hippies à une époque où ceux-ci avaient quasiment tous déjà disparus. C’est certainement le film le plus directement politique de Forman de par son antimilitarisme mais celui-ci, en s’en prenant à une guerre du Vietnam déjà terminée, fait surtout œuvre de pacifisme et d’hommage à une contre-culture musicale. Il y retrouve également Miroslav Ondricek, son directeur de la photographie, avec lequel il a fait tous ses films. Toutefois Forman avait dû renoncer à sa participation pour Vol au-dessus d’un nid de coucou à la suite d’un désaccord avec les syndicats hollywoodiens à cause de la nationalité tchécoslovaque d’Ondricek.

Deux ans plus tard, Forman tourne l’un de ses plus beaux films et l’un des plus méconnus également : Ragtime au titre inspiré d’un genre musical. Projet à l’origine dévolu à Robert Altman, ce dernier est remplacé par le cinéaste tchécoslovaque et c’est une réussite. De la grande fresque du roman initial, Forman choisit un point de vue et il s’attache à le développer tout du long. Le film devient une sublime percée dans une époque passée. Il retourne au début du 20ème siècle. Après avoir fait l’histoire et participé à une Histoire en train de se faire et dont il fût le témoin direct, on assiste avec Ragtime (comme c’était un peu le cas avec Hair) à un bouleversement dans sa carrière. À Hollywood, l’Histoire se vit sur l’écran à travers un foisonnement d’époques, d’images et de rappels à des périodes plus ou moins lointaines. L’histoire est alors ce qui a été vécu, qu’on doit montrer, le plus souvent autour de la musique et ici d’un genre bien particulier, précurseur du jazz et originaire des milieux afro-américains. Cette façon de vouloir présenter l’histoire, c’est ce à quoi s’attachera Forman. Il met de côté le présent hollywoodien. Ce qu’il choisit : des sujets marqués dans le temps et qui permettent de réfléchir le présent.

Dans Ragtime, l’histoire se joue au détour d’une critique du racisme et des mentalités américaines. Taxé de terroriste à cause d’une séquence cruciale où il se positionne du point de vue d’un poseur de bombe, le film connaîtra quelques déboires et un succès public mitigé malgré huit nominations aux oscars et la présence d’un grand nombre d’acteurs célèbres (ou qui allaient le devenir) parmi lesquels James Cagney et Pat O’Brien réunis pour la première fois dans un même film depuis les années 1940, mais aussi Jeff Daniels, Samuel L. Jackson, Mandy Patinkin, Fran Drescher, ou Elizabeth McGovern. À noter l’apparition du grand romancier Norman Mailer, très critique envers son pays et ses institutions, dans un rôle qui lui sied parfaitement et un cameo de Jack Nicholson.

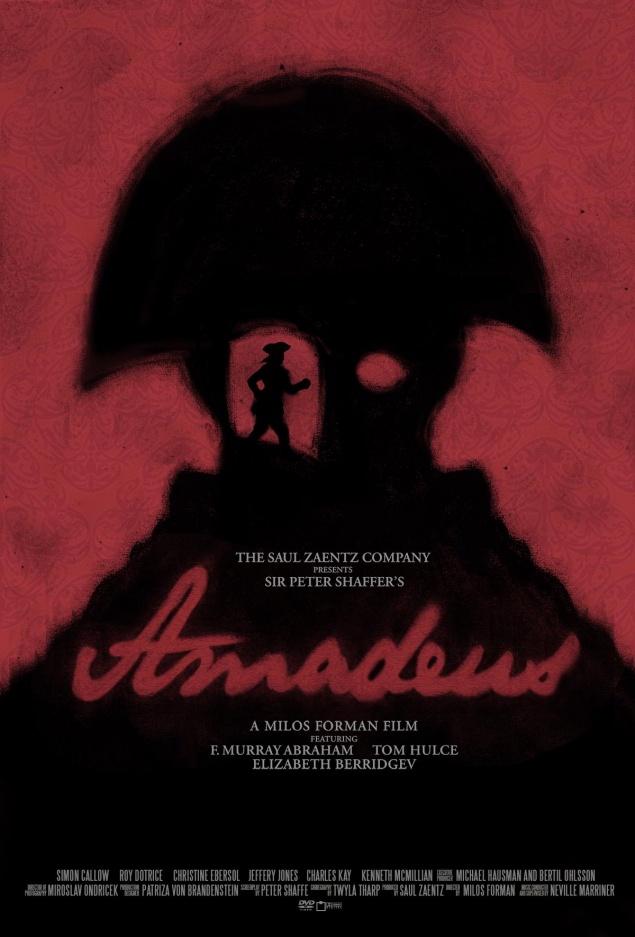

Forman renoue avec le succès public en 1984 avec ce qui reste selon beaucoup comme son œuvre majeure : Amadeus. Point culminant de son œuvre avec le portrait du plus célèbre des musiciens classiques, Mozart. Point culminant à plusieurs titres, et nouvelle porte d’entrée dans son œuvre aux multiples facettes. Forman repart dans une République Tchèque toujours en proie au communisme pour le tournage, avec l’autorisation du gouvernement qui cherche d’abord à faire rentrer des capitaux dans ses caisses malgré les protestations de plusieurs cinéastes, dont Věra Chytilová, qui le considèrent comme un déserteur pour avoir quitté son pays natal. Il réalise ici son vrai film musical, c’est-à-dire un film sur son approche singulière de la musique. Elle s’inscrit dans un récit, dans une folie, et elle culmine dans la tête d’un homme de génie incompréhensible. Forman le déclare lui-même, il ne sait pas lire une partition mais il est touché et troublé dès qu’il écoute un morceau. La musique relève un peu de la magie : comment produire des sons aussi merveilleux et complexes, comment l’esprit humain parvient-il à superposer ces sons pour créer des œuvres aussi fabuleuses ?

Dans une interview accordée aux Cahiers du cinéma, il explique ainsi son rapport à la musique dans Amadeus : « Au cinéma, c’est l’opposé, le film aime la musique, il dévore de la musique. En second lieu, et c’est très important, nous étions convenus dès le début, avec Shaffer, que la musique serait la star principale du film. C’est à dire que nous voulions utiliser la musique uniquement de façon dramatique, toujours en rapport avec l’histoire. Toute la musique utilisée à quelque chose à voir avec l’histoire, les situations. Ce n’est pas une musique de remplissage. Cela nous a beaucoup aidés dans le choix des morceaux et dans la façon de faire interagir la musique et l’image. »

Comme Mozart et son don inné, la musique possède un pouvoir presque fantastique. Et, malgré un élitisme de surface, elle reste accessible à tous. Cette dualité populaire/élite est finalement le point d’orgue du film. Entre Mozart, l’enfant gâté, dévergondé à la vie et aux mœurs dissolus qui se moque des conventions et Salieri, musicien officiel de la cour du roi aux compositions normées et froides, Forman joue sur les deux dimensions, tout en prenant parti davantage pour Mozart. Cet être doué par excellence mais à la vie ravagée par un don au service d’un pouvoir qui ne comprend pas l’art continue et complète brillamment la filmographie mélomane du cinéaste.

Pendant sa période tchèque, la musique était d’abord fanfare et populaire, aux États-Unis finalement on reste dans la même veine. De Taking off à Ragtime, la musique reste l’expression personnelle d’un peuple, d’une culture et d’une époque. Seul Vol au-dessus d’un nid de coucou diffère, mais assez peu. Le thème principal de Jack Nitzsche est joué au glasshamornica qui, pour faire vite, prend comme appui les sonorités de verres plus ou moins remplis sur lesquels on passe un doigt pour en faire sortir des notes. L’instrument est simple, à la portée de tous, tout en étant sophistiqué dans sa maîtrise. Il apporte à la partition à la fois la magnificence de la musique classique et le côté brut de la musique naïve. Et, finalement, quelque chose de la magie propre à toute composition musicale pour un mélomane non musicien.

Mais Amadeus, pour Forman, c’est encore davantage. Plus qu’une transition, c’est un catalyseur qui regroupe les principaux motifs thématiques et formels de son œuvre. C’est son deuxième film historique après Ragtime et il ne fera pratiquement plus que ça avec en particulier Valmont et Les Fantômes de Goya (qui se déroulent plus ou moins à la même époque qu’Amadeus, même s’ils sont des réécritures historiques). Idem pour Larry Flynt réalisé en 1996 si on considère que le film aborde, avec la figure du pornographe dès les années 60, l’histoire récente de l’Amérique et de la libération des mœurs. C’est également son premier biopic, et il va les enchaîner avec également Man on the moon. Il donne, dans cette trilogie, l’impression de vouloir revenir à ce « réalisme subjectif » que les biographies apportent assez naturellement, et qu’il est impossible d’obtenir autrement avec les méthodes de tournage des grands studios hollywoodiens, trop éloignées de ce qu’il pouvait faire dans les années 1960. À noter que Les Fantômes de Goya n’est qu’un « biopic fictif ». Si Goya est bel et bien le célèbre peintre espagnol, les personnages d’Inès et de Lorenzo n’ont jamais existé, Lorenzo ayant simplement été inspiré de loin par le personnage de Juan Antonio Llorente, secrétaire de l’inquisition espagnole à la fin du 18ème siècle.

On retrouve dans ce désir de partir à la recherche d’une individualité, ordinaire lorsqu’il suivait un individu banal en Tchécoslovaquie, ou extraordinaire dans les quatre cas énoncés ci-dessus, ce que Forman éprouvait en écrivant ces quelques lignes dans les années 1960 : « Je pense que « le grand » qui est resté dans la littérature et dans l’art de temps immémorial, depuis Balzac jusqu’à Hemingway, et les caractéristiques des grandes œuvres artistiques de notre époque, ont toujours porté et portent encore sur les torts et les injustices dont est victime l’individu. C’est pourquoi nous percevons l’œuvre artistique en tant qu’individu. C’est pourquoi nous sommes toujours liés au sort de l’individu. […] Là-bas, tout au fond des grandes œuvres, se trouvent ces torts et injustices qu’aucun ordre social ne supprimera. C’est que l’un est intelligent et l’autre sot, l’un est capable et l’autre incapable, l’un est beau et l’autre laid, l’un est honnête, et chacun est ambitieux à sa manière. » En cela déjà, son œuvre est grande.

Son film suivant sera pourtant un échec. Valmont souffre doublement, d’une part du film de Stephen Frears adapté de Laclos et sorti dans les salles quelques mois avant : Les Liaisons dangereuses. Malgré un casting excellent réunissant Annette Bening, Colin Firth et d’autres seconds rôles importants, Valmont n’atteint pas le public. Deuxième défaut du film pour les puristes de l’œuvre – et ils sont nombreux – l’adaptation est réalisée sur le même mode que Ragtime. Aidé, comme pour Taking off, de Jean-Claude Carrière, Forman choisit une piste de lecture principale et délaisse un grand nombre d’éléments importants pour réaliser non pas un film fidèle à l’œuvre d’origine mais son propre film avec les éléments qui l’intéressent le plus dans le roman épistolaire, le genre littéraire certainement le plus compliqué à transposer à l’écran. Pourtant Valmont ne manque pas d’intérêts à être regardé pour lui-même. La mise en scène et la photo sont efficaces, le drame historique rappelle aussi notre époque et ses mentalités et surtout la reconstitution est correcte, point fondamental pour le cinéaste. Cependant, on ne peut le nier, il reste sûrement le film le plus bancal dans la filmographie de Forman. C’est l’un de ses romans de chevet depuis ses années d’études à la FAMU, et on comprend son envie de l’adapter. Il rentre dans sa période « film d’époque et critique sociale » où finalement la libération des mœurs le dispute avec un puritanisme bien trop exacerbé dans certaines franges de la population, et il le réalise avec l’aide de Carrière, grand ami et immense scénariste. Pourtant on retrouve beaucoup moins de Forman ici que dans toutes ses autres œuvres, comme si son ambition et sa folie étaient revue à la baisse avec une histoire qui finalement n’est pas aussi démesurée, cynique et comique, dramatique et folle que les autres. Peut-être un trop plein de sérieux l’a-t-il tué. Et rien dans la bande originale ne colle à ses aspirations précédentes.

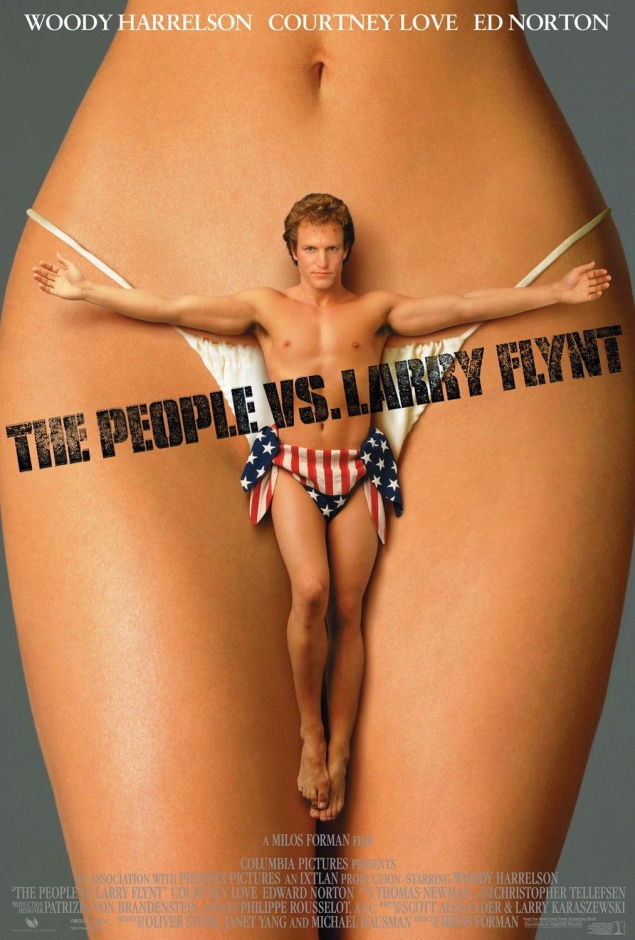

Il se rattrape dans la décennie suivante avec deux œuvres importantes, parmi les plus intéressantes de la période. Deux films, Larry Flynt en 1996 et Man on the Moon trois ans plus tard. Comme pour Amadeus, le terme d’hommage ne peut convenir. Ces films sont d’abord des descentes magistrales dans l’esprit d’individus étonnants, marginaux tout en étant importants à leur manière. Des hommes qui ont marqué leur temps, à travers leur folie, leurs qualités, leurs défauts mais surtout leur singularité la plus totale. Larry Flynt est l’histoire du créateur du magazine Hustler, moins célèbre que Playboy mais véritable revue pornographique à l’heure où la liberté sexuelle battait son plein. La revue, comme son créateur, ont connu de nombreux déboires juridiques pour avoir provoqué nombre de polémiques. En utilisant dans son casting un duo de choc, Woody Harrelson, qui sort tout juste de Tueurs nés et Courtney Love, récente veuve de Kurt Cobain, le cinéaste se place sous le signe de la provocation et de l’imagerie rock, sex & drug. Comme Amadeus, le film évoque d’abord la tension permanente du populaire et de l’élite, du rêve américain aussi vite arrivé que brisé, mais cette fois du point de vue des classes sociales. Larry vient de nulle part et grimpera jusqu’au sommet avant de s’effondrer à nouveau mais son personnage n’arrive jamais à se défaire du populaire, même au plus haut, et d’un populaire contestataire comme l’est le sexe dans une région du globe où la pudibonderie est de rigueur.

Ce n’est pas pour rien que Forman reprend Courtney Love dans Man on the Moon, son biopic suivant. Une fois encore, elle campe la femme du protagoniste mais, loin d’être un simple rôle factice, elle porte avec elle son histoire, ses luttes et sa rébellion. Elle porte en elle le combat politique que Forman ne montre jamais et qui est sous-jacent dans chacun de ses films. Et elle est une certaine idée de la musique qui plait au réalisateur : populaire, représentative d’une génération et en révolte permanente. Dans la lune, pour accompagner la chanteuse, ce sera Jim Carrey. Forman admire beaucoup ce dernier, comme il le signale dans une interview publiée à l’occasion de la sortie de Larry Flynt, mais sans savoir s’il parviendra à employer un jour l’acteur essentiellement connu pour ses grimaces extravagantes. Après Peter Weir pour The Truman Show, et avant Michel Gondry et Eternal Sunshine on the Spotless Mind, Man on the Moon ouvrira une deuxième porte à sa carrière, plus personnelle, plus intime, plus délicate là où on l’attendait peut-être le moins.

Ce film dresse le portrait d’un personnage inconnu en France, voire hors des États-Unis, Andy Kaufman. Décrit par beaucoup comme un comique, il rejetait lui-même cette appellation au profit de celle de manipulateur. Il ne s’adonnait pas à la comédie au sens traditionnel mais il en faisait plutôt un spectacle décalé où seul l’absurde trouvait une réelle place. La séquence d’ouverture du film est exemplaire en ce sens, puisqu’elle s’ouvre sur un générique de film. Kaufman surprend, Kaufman choque, Kaufman joue avec son public jusqu’à se faire détester pour mieux se rattraper ensuite. Et finalement, Kaufman a mis sa vie en scène dans un spectacle colossal comme si le monde s’adaptait à lui et non le contraire, et ce jusqu’à sa mort. Décédé à la suite d’une maladie, nombreux sont les fans qui ont pensé (et pensent toujours) qu’il s’agissait une fois de plus d’un canular de son propre cru. Dans le film, c’est l’homme qui intéresse Forman encore, sa détresse, son pouvoir, sa capacité à être un individu ordinaire tout en mobilisant les masses avec lui. C’est ce Pierrot américain, lunaire, au-delà de l’homme, tout en étant humaniste. Noir et cynique, courageux et tendre. Et c’est là qu’on voit poindre le génie de Jim Carrey, et l’audace de Forman d’avoir utilisé l’acteur. En effet, si le jeu de Carrey jusque-là s’éloignait de quelqu’un c’est bien de celui de Kaufman. Et pourtant il le devient tout en conservant son style singulier par la grâce d’un metteur en scène qui a su voir en lui une autre personnalité, moins visible.

Man on the Moon est le dernier chef d’œuvre de Forman. Œuvre tragique et bouleversante, œuvre comique qu’on aimera par moment détester, elle s’inscrit totalement encore dans la filmographie du réalisateur tchèque. Et elle lui tient à cœur au point qu’il appellera ses deux derniers enfants, nés au début des années 2000, Andy et Jim. Cette décennie verra le cinéaste vieillir, mais non décliner totalement. Si Les Fantômes de Goya ne sont pas du meilleur cru, sans être non plus la débandade annoncée lors de sa sortie, le réalisateur a su montrer qu’il avait d’autres armes en poche. Une notamment : l’opéra.

En 1989, le régime communiste chute. C’est l’année où le cinéaste peut revenir dans son pays natal sans être dérangé par les autorités. Il y retrouve ses enfants dont deux fils, Matej et Petr, longtemps restés en Tchécoslovaquie avec leur mère dont Forman avait divorcé bien avant son départ pour les États-Unis. Il les a peu vus. Devenus marionnettistes, ils réalisent d’immenses spectacles forains tout en gardant un pied dans le théâtre et en mettant notamment en scène La Belle et la bête d’après le film de Cocteau sur une musique de Philip Glass au Semafor, le plus important des théâtres tchèques. En 2007, ils se sont également lancés dans l’aventure Dobre placená procházka avec leur père.

Cet opéra-comique très subversif à l’époque, aux airs très jazz, sur fond d’adultère et de romance délirante, écrit et composé en 1965 par Jiří Suchý et Jiří Šlitr, avait été mis en scène pour la télévision en 1966 par… Milos Forman. Le rôle du postier revenait à Suchý. Quarante années plus tard, les Forman décident de reprendre Dobre placená procházka en conservant musique et textes pour le mettre en scène au Semafor avec Suchý dans le même rôle. Ses fils s’occupent notamment des magnifiques décors. En 2009, Milos, aidé de ses enfants réalise une captation de la pièce qui sera diffusée dans plusieurs festivals. Loin d’être une simple captation, on retrouve dans ce véritable film, plusieurs idées de mises en scène importantes et réussies. On peut également affirmer sans difficulté qu’il s’agit pour Forman de revisiter un héritage historique, de faire un bond de 40 ans dans un pays qu’il a quitté et qui a depuis subi des mutations phénoménales qu’il cherche à retrouver dans une nouvelle réalisation scénique et cinématographique moderne d’une œuvre des années 1960.

En outre, l’énergie qu’il dégage semble étonnamment neuve pour un metteur en scène pratiquement octogénaire et dont on peut encore attendre beaucoup. Véritable retour aux sources pour Forman, ce film contient en germe toute la beauté de son œuvre : une forme simple mais travaillée, toujours au service de l’acteur et du récit, un amour immense pour le spectacle, le jeu et la tragicomédie et une passion dévorante pour la musique qui retrouve ici le rôle fondamental qu’elle a dans ses meilleurs films. L’art passe par un amusement constant et une invention perpétuelle de formes plus étonnantes les unes que les autres dont la reprise fait fondamentalement partie tant qu’elle se renouvelle encore et encore.

En guise de conclusion, remontons dans le temps. En 1965. Date importante pour le cinéma avec un événement majeur, peu médiatisé aujourd’hui et qui déclencha à l’époque de multiples débats. C’est l’année du premier Festival International du Nouveau Cinéma à Pesaro en Italie. En marge des autres festivals, et juste après Cannes, celui-ci cherche à inviter un grand nombre de jeunes cinéastes internationaux engagés dans une révolution cinématographique post-nouvelle vague. Milos Forman en fait partie, au même titre que Bernardo Bertolucci, Jonas Mekas, Jerzy Skolimowski, Jean-Luc Godard, Pier Paolo Pasolini ou Glauber Rocha. Invité à montrer ses films, il rédige également une communication où il explique son désir et son rêve de cinéma. Une partie de sa communication a été traduite en 1967 dans les Cahiers du cinéma :

« Il [Le nouveau cinéma] laisse délibérément aux surfaces des choses tout leur naturel, toute leur ancienneté. Bien sûr alors l’imperfection ou la pauvreté du contenu risquent d’apparaître beaucoup plus vite. C’est justement ce risque que ces films prennent courageusement. Et à cause de cette courageuse sincérité, je suis disposé à leur pardonner beaucoup de défauts. Je dis cela de mon point de vue de spectateur. La sincérité d’un mauvais film m’émeut en fait davantage que le « suspense » d’un policier médiocre.

Il y a encore une chose qui me préoccupe : on reproche souvent au nouveau cinéma d’éviter les grands thèmes, les grands problèmes de notre époque. Je ne sais pas. Je n’en suis pas si sûr. La science elle-même, ces derniers temps, a porté attention plutôt au microcosme. Elle est, de cette manière, en train de corriger un déséquilibre qui remonte au Moyen Age. Tous les télescopes étaient alors tournés vers l’immensité de l’Univers. Très loin. Personne ne s’intéressait à cette particule de poussière insignifiante : l’atome. Il y avait dans tout cela une folie – magnifique et ingénue – des grandeurs.

De ces grands sujets, sublimement naïfs, sur le sens de la vie, l’avenir de l’homme, etc., il y en a eu au cinéma, il y en aura encore sans doute beaucoup. Alors, pourquoi ne pas se tourner, tranquilles, de l’autre côté, et chercher au moins à découvrir le sens des gestes humains, des mots, des sourires, des larmes… Je voudrais arriver à concevoir un art qui, à travers ces infimes manifestations de l’esprit humain, puisse découvrir et libérer les plus grandes quantités d’énergie. Alors seulement cette énergie pourra être utilisée pour des excursions dans les sphères lointaines, tel le sens de la vie ou son avenir, et ce ne sera ni utopie, ni mensonge. »

Ces quelques paragraphes résument bien l’ambition de Milos Forman, ambition qui s’est progressivement transformée lorsqu’il est arrivé aux États-Unis mais qu’il n’a jamais laissée de côté et qu’il a toujours fait sienne. Après un cinéma en marge en Tchécoslovaquie, il a su s’adapter à Hollywood, à l’industrie de l’Entertainment qui l’a récompensé à maintes reprises. Sa forme est devenue plus lisse peut-être mais également plus maîtrisée avec des moyens parfois énormes pour mettre en œuvre ses projets et les faire voir à une audience maximale. Pourtant, il n’a jamais cédé aux pressions les plus insidieuses et morales. Chacun de ses films, en s’intéressant à des individus à la marge du système, comiques, pornographes ou artistes réussit à faire réfléchir et réagir le public, à provoquer et à montrer ces « infimes manifestations de l’esprit humain » à l’aide d’œuvres souvent admirables et grandioses. Son art passe par un amour du jeu, une croyance en la magie. Et par la magie et un trajet picaresque qui l’a fait rester humain dans un monde de fous (ou l’inverse).