S’il fallait n’en retenir qu’un en ce troisième jour de festival, voire peut-être – et c’est probablement l’idée la plus désespérante puisqu’on est à peine au début – n’en retenir qu’un seul de cette édition 2018 ce serait Leto (Summer/L’Été) du russe Kirill Serebrennikov. Sous la grisaille environnante et à côté de films souvent portés sur la déprime générale d’un monde en crise, son nouvel opus en compétition officielle nous permet de respirer et de se sentir libre et léger. Et ce n’était pas gagné d’avance, surtout de la part d’un cinéaste retenu de force chez lui par le gouvernement russe depuis plusieurs mois déjà, à l’instar de Jafar Panahi dont le nouveau film est également en sélection officielle à Cannes ! On a fait aussi un petit crochet du côté de la Quinzaine pour découvrir Samouni Road pour revenir à la Compet officielle avec Cold War.

Kirill Serebrennikov, nous en parlions voilà deux ans. Il était venu présenter son Disciple dans la section Un certain regard, une œuvre fascinante et glaçante autour d’un embrigadement religieux dans un lycée en Russie. Rien de bien joyeux comme on peut l’imaginer. Connu pour des pièces et des films sombres et durs, on s’attendait à quelque chose du même acabit aujourd’hui, un peu dans la veine d’un Zviaguintsev où, lorsque la salle se rallume, on a l’impression de s’être pris le poids du monde en pleine face ; ou au moins à un film éminemment politique et offensant pour le pouvoir Russe qui a une véritable dent contre le cinéaste. La seule chose dont on était sûr c’est que ça allait parler des années 1980 en URSS et de musique.

Et finalement, en racontant la rencontre de Viktor Tsoi du groupe Kino et de Mike Naumenko de Zoopark, deux stars de la musique underground de l’époque, à partir des mémoires de Natalia, compagne de Mike et personnage principal féminin du film, le cinéaste a livré tout ce à quoi son cinéma ne nous avait pas habitués. Pour le résumer en quelque mot, Leto est un musical punk-rock anarchique russe chez les Soviets période Brejnev. Improbable, donc. Parfait également d’un bout à l’autre ! Si on se demande où on met les pieds dans les premières minutes, on est de suite transporté dans un univers où tout semble possible, simple, joyeux et fou alors que rien ne devrait l’être.

Contrairement à ses œuvres précédentes, le nouveau film de Serebrennikov est esthétisant, d’un maniérisme brillant, et parfaitement en adéquation avec son propos général. On suit donc un groupe d’amis, passionnés de musique, qui se produit dans un club rock de Leningrad où personne n’a le droit ni de bouger de son siège ni de brandir une pancarte pendant que les chanteurs dégainent des textes aussi bordéliques que drôles en citant les Sex pistols, les Stones, Dylan, les Who, Blondie et autres chanteurs occidentaux bien sûr assez peu tolérés à ce moment-là. Et évidemment, dans une nation où tout est prohibé et aussi dur et sec qu’une montagne pelée, ils vont incarner un ouragan de liberté totale. Leto est le plus bel hymne au glandage, à l’amour, à la paresse et au calme que l’on ait pu voir. S’il est parfois d’une tendre cruauté, rien ne semble pouvoir aller mal. Même la relation amoureuse de Natalia et Mike aurait pu être explosive, et elle devient plutôt bon enfant et sans mensonge. Assez peu adulte en fait.

Tous sont conscients du peu de latitude qu’ils ont pour écrire ou se produire sur scène et ils en jouent habilement. Alors qu’on s’attendait à un violent réquisitoire contre un pouvoir absolutiste, on nage au milieu de joyeux lurons à l’esprit nihiliste qui font ce qu’ils veulent à leur échelle : fêtes en pleine nature, concerts privés en appartement, textes jamais trop engagés, etc. Avec un grand fuck au système dont ils se moquent. L’esprit anarchique se rencontre bien sûr dans la forme même du film qui mêle prise de vues réelles au format 2.39 tournée dans un magnifique noir & blanc, moments en couleurs issus de pellicules 8mm ou vidéo, split-screens où l’écrit se mêle à l’image, montage non linéaire, et une animation simple, proche de ce que Michel Gondry avait pu produire dans ses Conversations animées avec Noam Chomsky – un autre esprit déviant par rapport aux normes sociales.

Mais tout dans Leto semble pouvoir être compris dans un dialogue anodin, alors qu’un des protagonistes dit à l’autre que ses textes sont trop enfantins. Celui-ci demande alors si c’est vraiment important avant de s’entendre répondre que si c’est pour jouer du punk, pas du tout. Et là on comprend que le film de Serebrennikov est en fait un film pour enfants. Dans le sens le plus libérateur et asocial du terme puisqu’ils sont souvent peu au fait des normes à respecter – et après tout « Les enfants doivent être très indulgents envers les grandes personnes ». Mike explique ensuite à Viktor qu’il aura gagné lorsque ses textes seront repris par des écoliers dans la cour. Natalia raconte sans contrainte à son compagnon qu’elle vit avec Viktor une romance d’écoliers où ils ne font que se tenir par la main. Le cinéaste passe son temps à montrer un bébé bercé aux standards punk des 60’s et 70’s. Et puis il y a l’animation ! Ces moments graphiques en chanson, où le dessin passe outre le format du film et déborde sur les bandes noires en haut et en bas du cadre, sont ponctués par un coryphée à lunettes incarnant ce qui aurait pu/dû se passer réellement. Ces séquences donnent à entendre les plus belles reprises de classiques de Lou Reed, T-Rex ou David Bowie qu’on ait vus et ce à partir de ce qui pourrait être des dessins d’enfants.

Leto est bouleversant dans ce qu’il montre, parfaitement pensé et rythmé malgré son côté foutraque et incroyable quand on imagine le cinéaste finir seul le montage sur son ordinateur, confiné chez lui. Et n’importe quel amateur de rock – au sens large du terme – devrait s’y retrouver.

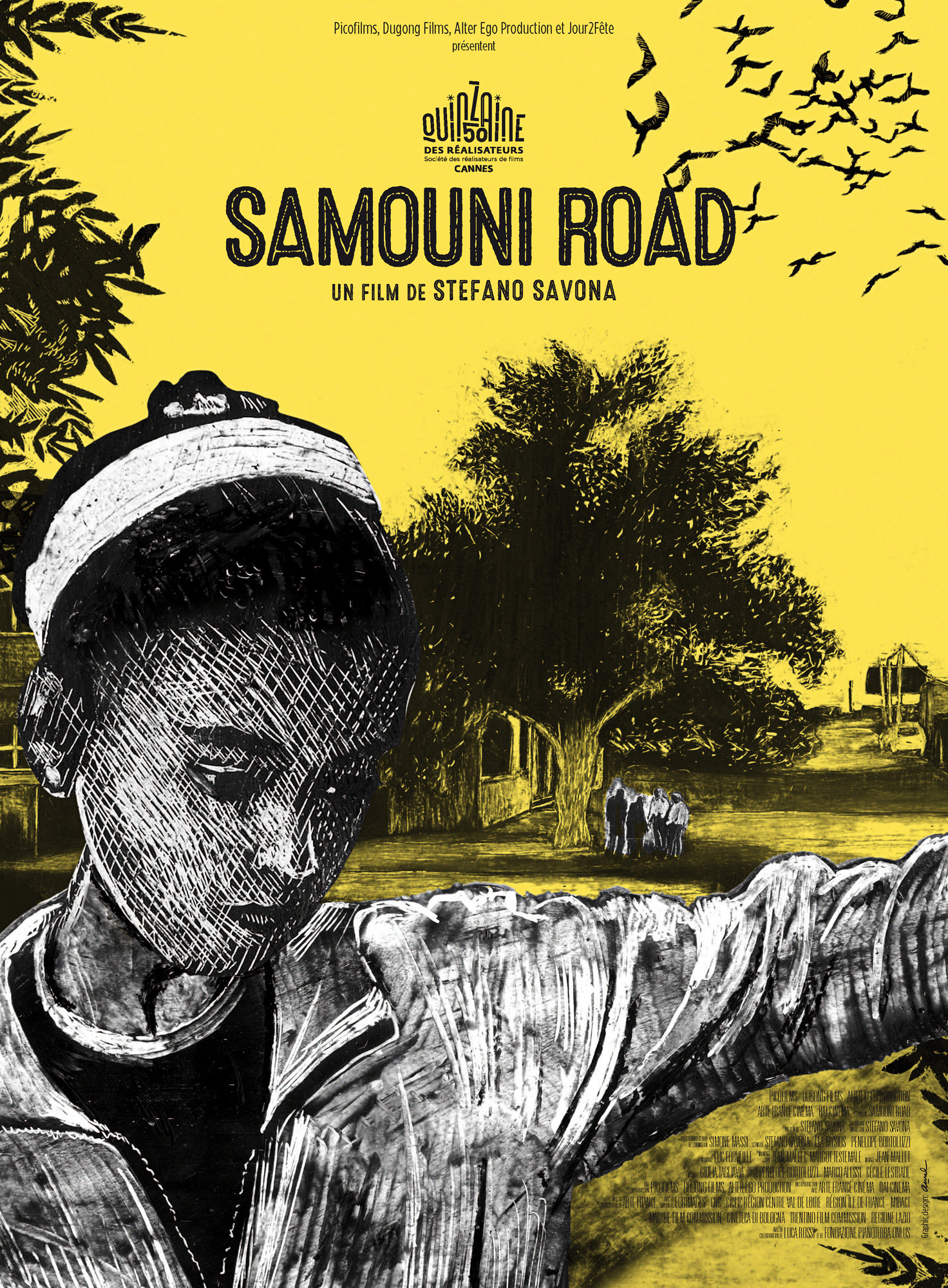

Autre film animé, le Samouni Road de Stefano Sanova. Mais là, on savait à peu près où on mettait les pieds. On n’imaginait juste pas que l’animation serait aussi présente, le cinéaste en utilisant environ 40 minutes dans un documentaire poignant de deux heures sur une famille palestinienne meurtrie par la guerre quelque part sur la bande de Gaza. Coécrit par Léa Mysius, réalisatrice d’Ava, ce film a mis du temps à se faire comme le signalait le cinéaste. Plusieurs années se sont écoulées entre le premier plan filmé sur place et l’œuvre finie. Cela a donné matière à différentes expérimentations formelles et la possibilité pour Sanova de prendre un peu de recul face à l’événement monstrueux qu’il présente : le massacre de nombreux civils, membres d’une même famille, et un village en grande partie rasé par des bombardements inutiles.

Avouons-le, si on est allé voir ce film, c’est à l’origine pour l’animation dirigée par Simone Massi, l’un des plus importants cinéastes de courts-métrages animés aujourd’hui. S’il est habitué à travailler seul chez lui, là il a dû s’entourer et diriger une équipe dans laquelle on retrouve d’autres animateurs doués mais on retrouve son esthétique : un dessin noir et blanc, qui contraste avec les images réelles de la famille, des métamorphoses macabres, des personnages striés et un mouvement général instable et tremblant. Son style colle très bien au propos, l’animation servant à reconstituer des souvenirs, des témoignages enregistrés mais dont aucune image n’avait pu être captée. Jusqu’à la guerre en 2009 et à l’acte dont on parlait au-dessus. À ces images animées en 2D, s’ajoutent des plans vus de drones réalisés en images de synthèse à partir de témoignages de survivants et d’une enquête interne menée par l’armée israélienne en 2010 et rendue publique par la suite.

Alors qu’au début du film, l’animation traditionnelle s’entremêlait à la prise de vues réelles, apportant un certain contrepoint aux témoignages des enfants et de leurs parents, et anticipant l’horreur et la brutalité de l’événement principal, le moment central voit les deux types d’images animées fusionner. La première fait pénétrer l’angoisse et l’état d’esprit des personnages, alors que l’autre, froide et extérieure, montre l’horreur à distance, jamais frontalement. L’hybridation des deux formes permet d’éviter la sauvagerie indécente d’images réelles, qui par ailleurs n’existent probablement pas, tout en laissant au spectateur un degré d’imagination qui n’en rend pas moins la guerre et la mort absolument monstrueuse. Le dernier tiers du film revient à la couleur et à la réalité, montrant autant les tentatives de reconstruction que les dérives religieuses dues à ce type de guerre dans lesquelles les civils meurent en masse alors qu’ils n’aspiraient qu’à une existence simple et pacifique. Samouni Road est une œuvre forte, cohérente et qui ne se fait aucune illusion puisqu’elle porte aussi bien un désir de paix qu’un désespoir chronique vis-à-vis du futur de la région.

Le dernier film du jour, également en compétition officielle, que nous sommes allés découvrir n’est bien évidemment pas le Christophe Honoré (le masochisme a ses limites) mais Cold War de Pawel Pawlikowski. On l’a tranquillement vu lors de sa présentation officielle à 22h pendant que la plupart des journalistes hurlaient au scandale de devoir attendre 8h ce matin. S’ils savaient à quel point il est facile de récupérer des invitations à la volée… On y a passé moins d’un quart d’heure. Mais pour quel résultat ?

Ceux qui connaissent les premiers films du cinéaste, comme My summer of love, ou n’ont rien vu de lui, seront probablement surpris. Mais ceux qui adorent Ida, son dernier opus qui avait remporté l’Oscar du meilleur film étranger, ne seront pas dépaysés tant on a l’impression de se retrouver en terrain connu et déjà balisé esthétiquement parlant. La religion est moins présente mais elle traverse l’œuvre en filigrane, comme dans tout bon film polonais, et le communisme l’est encore davantage.

Certes l’histoire est différente d’Ida mais Cold war se situe toujours dans la Pologne de l’immédiate après-guerre. Au lieu d’un couvent et d’une sœur sur le point de prononcer ses vœux, on suit un homme, professeur de chant populaire important, et une de ses élèves, chanteuse à la voix merveilleuse. Tous deux sont attirés l’un par l’autre mais le passif de la jeune femme rend leur histoire compliquée alors qu’ils aspirent à une vie meilleure de l’autre côté du rideau de fer. L’un s’en va, l’autre reste. Et le film devient une chronique de leurs événements amoureux pendant plus de 15 ans. Leur amour est froid comme la mort, leur passion est intérieure et elle s’exprime peu même si elle est manifeste dans leurs actions. C’est comme si le réalisateur avait donné un masque à ses comédiens pour éviter que leur visage parle pour eux. C’est la mise en scène qui fait tout et la réussite vient du fait qu’il est impossible de ne pas y croire.

Stylistiquement, le contraste avec Leto est surprenant. Les deux œuvres abordent la musique, le désir de l’occident à un moment où il était impossible d’y accéder mais de façon opposée. Ni animation, ni anarchie et moins encore de liberté dans Cold War. Au contraire, une grande sobriété et un enfermement psychologique et émotionnel qui rend de plus en plus claustrophobe. Le film est tourné au format 1.37 dans un N&B très nuancé, beaucoup plus vaporeux. Et comme dans son film précédent, Pawlikowski filme de façon à décaler ses personnages du centre du cadre, à vider au maximum le plan, à l’abstraire quasiment parfois donnant ainsi l’impression qu’ils ne sont jamais vraiment à leur place dans le monde. Tout est extrêmement maitrisé, distancié et frappe le spectateur d’autant plus fort.

Malgré l’impression de déjà-vu, nul doute que le film mérite sa place en sélection. Nous sommes également allés voir les déboires arctiques de Mads en séance de minuit. On les réserve pour plus tard !