Hier soir avait lieu la projection du nouveau film de Spike Lee qu’on a séché pour aller voir Ce magnifique gâteau de Mark Roels et Emma de Swaef, un court-métrage animé de 44 minutes en marionnettes de laine présenté à la Quinzaine des réalisateurs lors de la Cérémonie pour leur demi-siècle.

Néanmoins, on était à la soirée du film, ce qui est proprement impensable en temps normal tant ces événements sont réservés au gratin. Le pire c’est qu’on n’a même pas eu besoin de s’y incruster ou de faire jouer quoique ce soit. Grâce à un certain John Ross (le nom a été modifié), on figurait sur la liste des invités – Digitalciné powaaa – contrairement à la centaine de personnes qui attendaient pour entrer sans invitation. Il fallait les voir discutailler avec des videurs agacés, parés de leurs plus beaux atours dans ces robes et costards dont le prix est peut-être plus élevé que le PIB des pays africains réunis. Pendant qu’on entrait vêtu d’une veste dégueulasse, d’un jean troué et de chaussures que Mathusalem aurait pu porter. Un peu comme le SDF un peu plus loin sur la croisette parvenant difficilement à dormir sur son banc à cause de tout ce chahut. Cherchez l’erreur.

Alors à quoi ressemble une fête cannoise donnée en l’honneur d’un film Hollywoodien ? C’est bien simple : à rien. La seule nourriture devait coûter certainement plus cher que le budget d’un film indépendant : « vous voulez un peu plus de truffes sur vos pâtes ? » et la location du lieu aurait pu financer She’s Gotta Have It, le premier film du cinéaste présenté à Cannes en 1986. Si une bombe avait explosé, plusieurs banques panaméennes auraient probablement fait faillite dans la foulée. Même un vegan, en général affamé dans ce type de soirée, se serait cru au paradis tant le choix était large. On a donc pillé le buffet en se baladant à droite et à gauche sans reconnaître qui que ce soit mais en supposant que certains devaient être connus vu les flashs qui crépitaient et les groupes qui se formaient autour de quelques individus. Tant d’énergie gaspillée pour si peu.

Quant à nous, on avait dans les mains des sushis et dans la tête la persistance d’un escargot géant se nourrissant de bière belge pendant la colonisation du Congo. Un peu plus tard, quelqu’un de l’équipe du film a commencé à monter sur une table pour danser sur de la musique so eighties. La fête venait à peine de commencer pour eux. Spike le révolutionnaire était alors assis dans un canapé, probablement à songer à Malcolm que l’on imagine de là-haut si fier de son bio-ciné-graphe. « I believe that there will ultimately be a clash between the oppressed and those that do the oppressing. I believe that there will be a clash between those who want freedom, justice and equality for everyone and those who want to continue the systems of exploitation » scandait-il. Tout à fait l’endroit et l’heure pour ça.

Pour nous, les plateaux se vidaient, le monde tournait toujours, il était temps de partir. À la sortie, les videurs n’avaient pas modifié leurs discours d’un iota et les costards noirs étaient toujours à la même place, luttant à la vie à la mort pour un Graal nocturne qui, s’ils le conquéraient, se transformerait certainement en flaque de vomi sur la croisette. Mieux valait aller dormir.

Heureusement, les belges étaient là. Et signe qu’on voulait vraiment le voir, on a affronté une heure de discours pompeux avant qu’il soit montré. Que ne ferait-on pas pour un film d’animation flamand ?! En même temps, ce n’était pas n’importe lequel puisque Ce magnifique gâteau est le nouvel opus des réalisateurs d’Oh Willy qui avait été sélectionné dans quelques centaines de festivals à travers le monde et remporté plus ou moins 80 récompenses voilà six ans. Là ils reviennent avec ce qu’ils appellent eux-mêmes un film impossible. 44 minutes en animation : le format le plus improbable du monde car c’est typiquement la durée qu’aucun festival de courts ne veut et que nul distributeur n’osera sortir en salle. En plus, le sujet n’est pas évident puisqu’il s’agit d’une réflexion douce-amère, tragi-comique sur le Congo belge. Et pourtant, c’est probablement l’une des œuvres les plus surprenantes et renversantes qu’on ait pu voir à Cannes cette année – et que les plus chanceux verront concourir en long-métrage à Zagreb et en séance spéciale encore à Annecy dans le mois qui vient.

Il faut imaginer des personnages en laine, plutôt gros, qui affichent leur tendresse à même le corps et leur loufoquerie dans chaque action. Tout est moelleux dans leur univers avec des murs en tissus et de l’eau en coton un peu à la manière dont Wes Anderson réalisait les moments de combat dans son dernier opus. Le film est découpé en 5 parties, avec souvent des individus et des lieux différents, qui se retrouvent par moment, autour d’une thématique lancée par le premier court. En 1885, après avoir fait pipi au lit et entre deux crises de hoquets, le roi des Belges a voulu sa propre colonie. De là vont s’enchaîner des situations aussi réalistes qu’absurdes et oniriques où s’entrecroisent des morts horribles, un racisme assumé, des voyages dans des cavernes, un urinoir en forme d’escargot et un clarinettiste jamais trop à sa place.

La réalisation est à la mesure des personnages. Ils sont aussi doux que la mise en scène prend son temps et expose des micro-événements qui se rejoignent à mesure que le film avance sans jamais se départir d’une touche de magie inhérente à l’Afrique – on pourra penser à Adama parfois. Les deux cinéastes créent dans Ce magnifique gâteau un univers unique qui se distingue autant par les décors minimalistes et précis que par des jeux de lumières exceptionnels et une animation lente qui rend l’ensemble léger, simple et agréable autant que monstrueux et drôle. On ne sait pas trop où est la pâtisserie du titre, mais la poésie est bien présente.

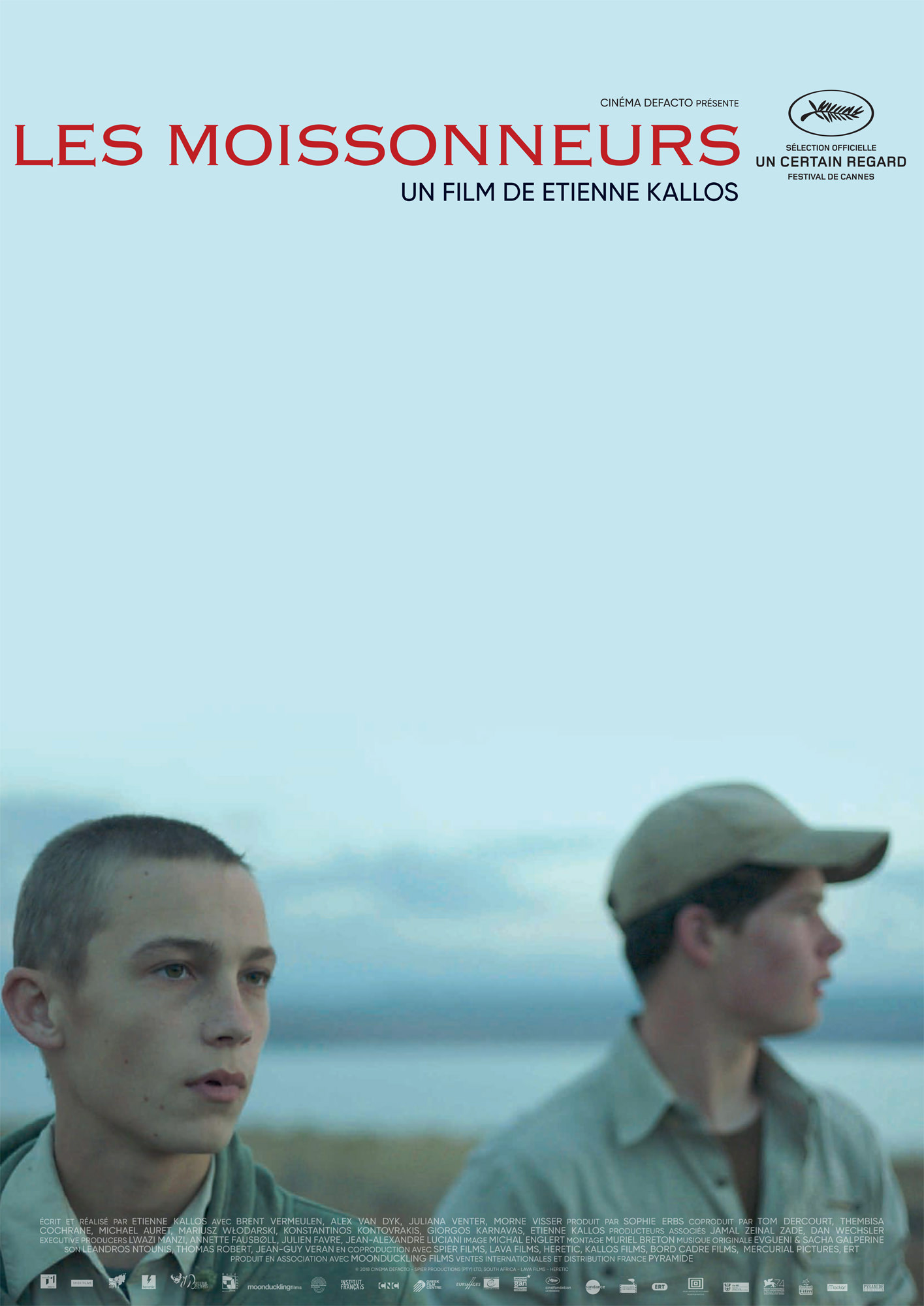

Toute aussi belle était l’esthétique de The Harvesters (Les Moissonneurs) d’Etienne Kalos découvert à Un Certain Regard même si le scénario peut parfois un peu lasser. Si une production cannoise est véritablement internationale c’est bien celle-ci. Etienne Kallos est sud-africain, ses acteurs aussi. Son directeur de la photo est polonais, ses compositeurs russes, sa scripte grecque et sa monteuse française. Pas surprenant qu’il ait confié la direction artistique à un nommé Mickey Erasmus – dont le travail est par ailleurs impeccable.

Le récit nous conduit dans un monde rural sud-africain du Free state, au sein d’une communauté d’Afrikaners conservateurs et fervents catholiques. La famille est soudée jusqu’au moment où arrive en leur sein un adolescent qui doit se débarrasser de ses problèmes de drogue. Là, l’univers se brise peu à peu, les conflits surgissent mais surtout c’est la belle dynamique de l’ensemble, qui ne tenait artificiellement que grâce aux fils de la religion, qui s’effondre. Le nouvel arrivant, Pieter, à la manière d’un parasite démoniaque, dévoile à Janno, son meilleur ennemi du même âge, la vérité d’un monde que tous contribuent magnifiquement à bâtir mais dont la beauté repose sur des mensonges psychologiques autant qu’émotionnels et sentimentaux. Pas sûr que la vraie vie dont parle ce Pieter soit plus réelle que celle que la famille s’acharne à vivre mais une chose est certaine : celle qui est montrée n’est qu’une coquille vide, une échappatoire, une construction, une éternelle répétition, un voile posé sur la laideur d’un amour vide et d’une nation fausse.

Et esthétiquement l’ensemble suit très bien. Les plans sur les champs labourés, sur le travail paysan sont merveilleux. On dirait des tableaux du 19ème siècle magnifiés par un format scope qui nous plonge au cœur de ce monde. Idem pour les moments en famille ou à l’église qu’on pourrait croire sortis par moment d’un film de Malick des années 1970. Lorsque Pieter emmène Janno dans les bas-fonds de la ville où ils vivent, l’esthétique change : boîtes de nuit, néons colorés, flashs lumineux et lumières sombres. Mais si le premier univers avait l’air trop peint, trop beau pour être vrai le second a l’air tout aussi artificiel, un peu comme si pour découvrir le monde tel qu’il est vraiment, il fallait en brûler les fondations et s’enfuir une fois pour toute, et laisser derrière soi un passé, une image, quelque chose en quoi croire. Et surtout ne jamais rappeler à ceux qui peuplent ces représentations cinématographiques que tout n’est qu’un décor. Ainsi la croyance gagne et la « vie » continue.

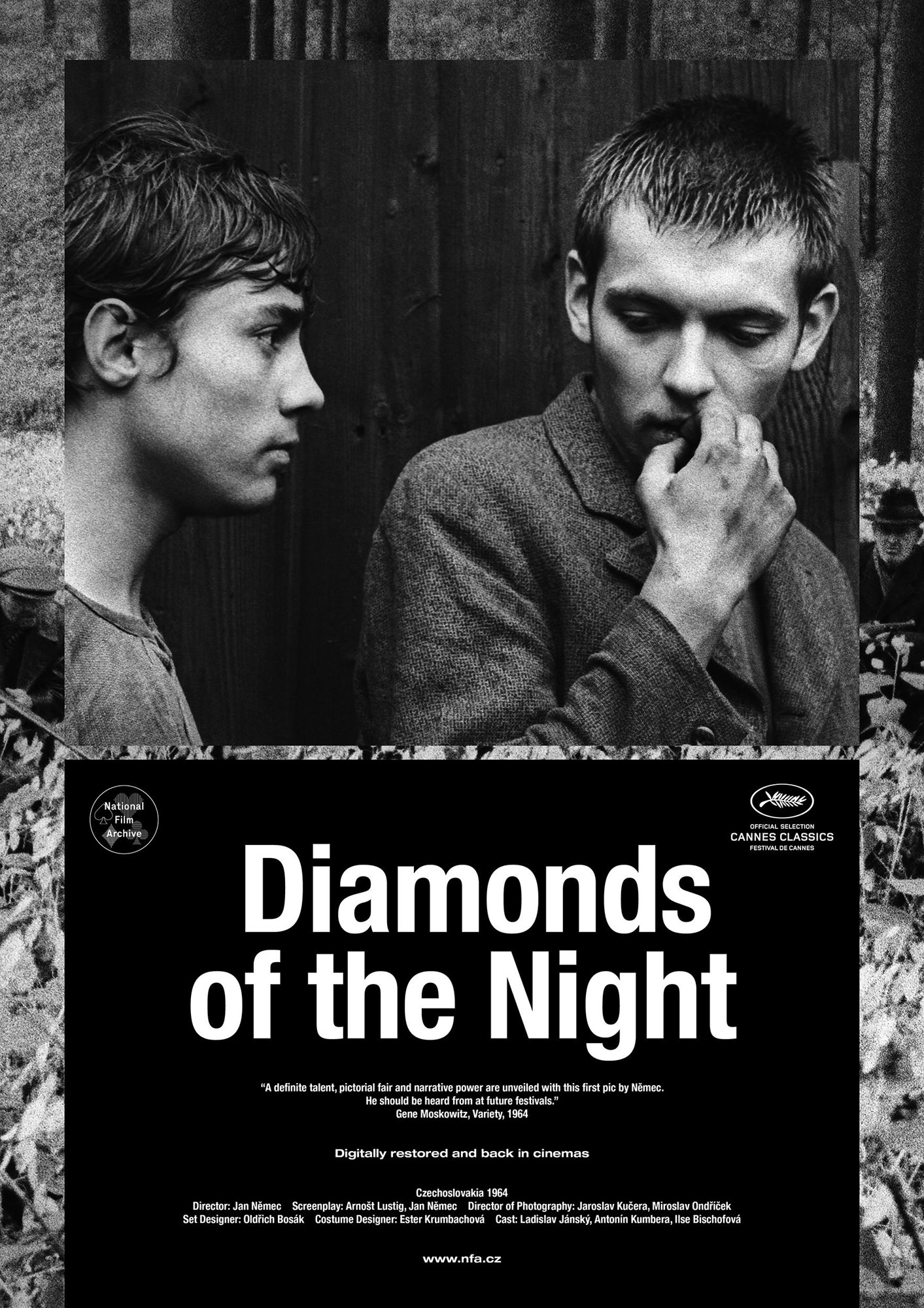

On terminera par quelques mots pour dire tout le bien qu’on pense de Cannes Classics. On y a revu Les Diamants de la nuit de Jan Němec qu’on connaissait grâce au travail éditorial important de Malavida qui l’avait édité en DVD en 2009. On trouvait déjà ce film fondamental car il est clairement l’une des œuvres les plus fortes sur la seconde guerre mondiale. Quasi abstraite, elle ne montre rien, dit tout et parle de toutes les batailles, de toutes les guerres et de la déshumanisation qu’elles produisent. C’est l’une des œuvres expérimentales les plus fortes et les plus intenses d’un cinéma tchèque qui de 1955 à 1975 est parvenu à multiplier les chefs d’œuvres de façon incroyable. Là, le film a été restauré par le National film archive de Prague et on a eu l’impression de le découvrir pour la première fois. Le travail sur le son est encore plus impressionnant qu’on le pensait et les noirs d’une profondeur admirable.

L’histoire est simple : deux adolescents s’échappent d’un train qui les déportent et ils marchent dans une forêt en tentant d’échapper à l’inéluctable. Le cinéaste joue sur la déconstruction narrative, sur des expériences de montage, les répétitions de scènes, la mémoire, les souvenirs flous, tout en accentuant les éclairages, le rythme, les jeux proprement cinématographiques. On reste persuadé que Gus Van Sant a dû voir ce film pour faire Gerry auquel il est impossible de ne pas penser. Et, dans un autre registre, Jan Svankmajer, pour les jeux sonores et visuels autour de la nourriture et du dégoût qu’elle peut provoquer. Contrairement à ce que croit Hollywood, il ne faut pas grand-chose pour figurer l’horreur totale et le nombre de cadavres étalés au sol n’est pas un bon indicateur. Il suffit de faire ce qu’a fait Jan Nemec. Tout y est.