En ce neuvième jour de festival la fatigue commence remporter ses premières victoires. Survivre à un festival pendant une dizaine de jours en dormant environ 5h par nuit et en se noyant dans le café n’est pas évident. C’était le cas pendant le film chinois de Bi Gan, Un grand voyage vers la nuit. Le cinéaste avait été remarqué voilà deux ans pour son premier long-métrage Kaili Blues, sorti dans peu de salles mais dont tous ceux qui l’ont vu se souviennent. Et c’était peut-être une excellente idée de proposer un film de 2h15 d’une lenteur extrême en fin de festival quand tout le monde tend à sombrer dans une doucereuse léthargie. En effet, loin des films socio-réalistes chinois qu’on voit souvent à Cannes, celui-ci est une véritable expérience onirique, une forme de surréalisme chinois auquel nous n’avons jamais vraiment été habitués, loin des canons habituels. Très loin de Wong Kar Waï également dont on pourrait malencontreusement le rapprocher à cause de certaines expériences formelles.

Car oui, on l’admet, on a dormi pendant une bonne partie de la première heure. Comment donc parler d’un film pendant lequel on dort ? En considérant le sommeil comme faisant parti intégrante de l’expérience. De toute façon, quand on a demandé à la fin du film ce qu’on a manqué, personne même parmi les gens éveillés ne le savait vraiment. Ce n’est pas un voyage à comprendre. Apparemment, un homme cherche une femme qu’il est incapable de trouver et il navigue dans des lieux étranges. Parmi nos instants éveillés on a vu une femme aux cheveux courts dans une prison gris/bleu, quelque chose d’un tunnel, une femme aux cheveux longs vêtue de vert qui semble être celle qu’il désire. On a cru distinguer un voyage aquatique. Et, de façon surprenante et idéale, on a rouvert définitivement les yeux au moment où le héros arrivait dans un cinéma, enfilait des lunettes 3D – le spectateur était invité à faire de même – et plongeait dans une expérience onirique en expliquant à un autre personnage qu’il s’était endormi au cinéma et qu’en se réveillant il n’y avait plus personne.

On s’est longtemps demandé si on était totalement éveillé ou si le rêve continuait… d’autant plus que cette deuxième partie, totalement en vision stéréoscopique, est probablement la performance visuelle en 3D la plus fabuleuse et sensationnelle qu’on ait jamais vu. Il s’agit d’un plan séquence d’une heure au cours de laquelle on suit le protagoniste qui hante différents lieux – une bonne douzaine –, rencontre de multiples personnages et ne cesse de se déplacer de multiples manières. Et la caméra le suit sans le lâcher, sans coupure, sans qu’on comprenne vraiment comment elle fait. Elle flotte. On flotte avec elle et avec lui. Ce plan est fantomatique, onirique, doux et sombre. On ne distingue pas toujours grand-chose sinon des ombres. À l’inverse du rêve constitué de quelques images disparates, on est ici dans un univers linéaire et fragmenté qui nous berce car jamais trop inquiétant. Et le plus fou, ce sont les choix possibles. L’homme à un moment hurle à un personnage que s’il rate un coup au billard, il lui colle une raclée et que s’il réussit, il le laisse partir. La bille s’élance et tout est montré, là aussi sans possibilité de changer le destin de la partie. Avait-il prévu deux scénarios possibles ? Tout est trop beau pour avoir été improvisé. Ou il s’agit, là encore, de l’improvisation la plus mémorable du cinéma.

Certes, on n’a pas tout compris. Un enfant qui joue au ping-pong, une femme aux cheveux bruns, une autre plus âgée aux cheveux rouges, et la première qui revient. Que s’est-il passé ? Qui sont-elles ? On ne le saura probablement jamais. Mais ce n’est pas grave. On est entré dans un rêve sans avoir envie d’en sortir. Ou peut-être qu’on a dormi plus qu’on l’imaginait… De toute façon, on ira le revoir lors de sa sortie. C’est indispensable. Et en 3D nécessairement. D’ici là, Un grand voyage vers la nuit reste une prouesse technique mais surtout l’un des voyages les plus surprenants jamais faits et une totale réussite plastique. Le genre de film dont le scénario restera un mystère à jamais mais dont les images et les sons résonneront longtemps quelque part en nous.

Le deuxième film, aurait pu être au moins aussi onirique et étrangement, malgré quelques séquences, il semble plus réaliste. On revient à la Quinzaine des réalisateurs et à l’animation avec le seul long-métrage entièrement animé du festival, le nouveau film de Mamoru Hosoda. Après avoir travaillé pour la télévision, et réalisé des films autour de séries comme Digimon ou One Piece, il est devenu l’un des cinéastes les plus influents de l’animation japonaise avec quatre films : Ame et Yuki, Le Garçon et la bête, Summer Wars et La Traversée du temps. Avec le vieillissement de Ghibli, la mort de Satoshi Kon, le peu d’entrain d’Oshii et Otomo à réaliser de nouveaux longs, il fait partie de la « relève ». C’est dire qu’on attendait Miraï, ma petite sœur.

Et si le récit est réaliste, juste et touchant, c’est qu’il traite d’un sujet que peu de cinéastes osent aborder en animation en dehors du Japon. À de rares exceptions près, depuis quelques années le secteur se partage entre des productions enfantines et des films durs et âpres, souvent liés à la guerre et ce n’est pas ce qui est montré à Cannes qui va contredire ce tableau. Même Jasmine d’Alain Ughetto, probablement le plus beau long animé des années 2010, était un film d’amour d’une grande sensibilité mais sur fond de révolution iranienne. Seuls les japonais, Takahata en tête semble faire le pari d’une animation autour de sujets simples et réalistes.

Miraï, ma petite sœur est d’abord l’histoire d’un enfant de 4 ans qui voit du jour au lendemain débouler au sein de son univers une petite fille qu’il va détester car il a l’impression que ses parents l’abandonnent. C’est l’histoire d’une famille, du désarroi des parents, des crises de l’aîné qui va devoir apprendre à devenir un grand frère. C’est aussi un film sur le temps qui passe, sur des moments tantôt beaux, tantôt difficiles, toujours délicats et justes. Bien sûr, le fantastique surgit par moment mais ce fantastique n’est pas un monde parallèle qu’on traverse comme chez Miyazaki. Il n’est pas onirique ou macabre, c’est juste l’univers mental du frère qui est encore à un âge où les amis imaginaires peuvent surgir, où tout est possible et où il peut imaginer son chien devenir humain, sa sœur surgir du futur, faire une fugue mentale et se retrouver dans une gare immense où il se perd, générer des mondes qui n’existent que pour lui. Sans savoir vraiment s’il rêve, s’il part et tout en devinant qu’il a besoin de ces éléments là pour survivre à une réalité qu’il trouve cruelle et mieux y revenir en tant que grand-frère.

Finalement, le monde des parents : le Japon contemporain, une maison d’architecte, les représentations familiales, les individus au travail, est aussi réaliste que le monde de l’enfant. Les réalités sont celles d’individus différents mais qui y croient et qui les voient réellement. Des mondes qui ne sont pas parallèles mais qui s’imbriquent, que les uns construisent dans leur imaginaire pendant que les autres, déjà grands, n’y arrivent plus et n’en ont plus besoin. Et ce qui est important c’est justement que l’animation – 2D ou 3D rendu 2D dont on perçoit nettement la différence – permet à ces mondes de cohabiter, d’exister de façon limpide, de créer un univers où le passage de l’un à l’autre ne choque pas. Ici c’est bien le dessin qui permet au réel d’exister.

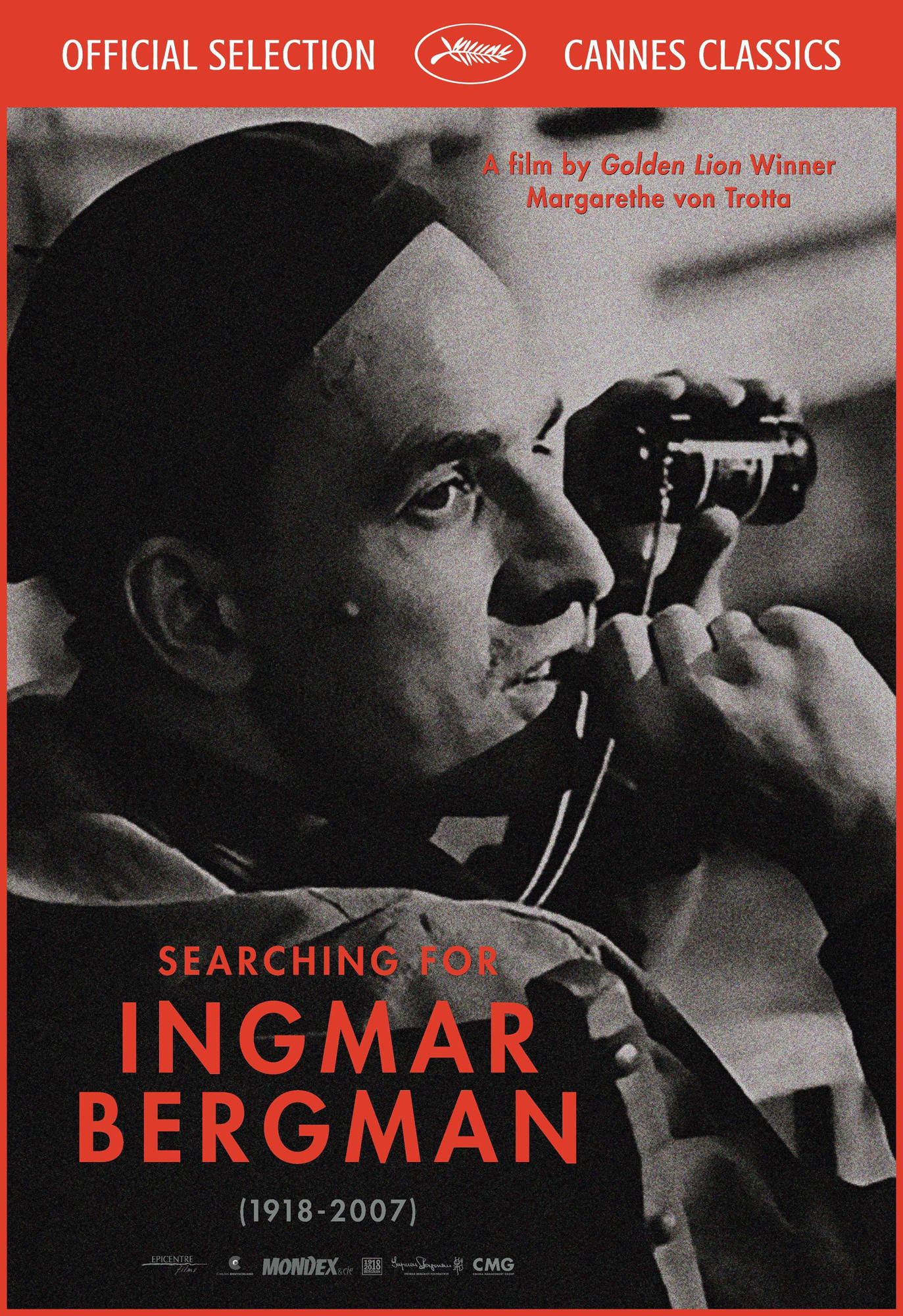

Le dernier film du jour est malheureusement bien moins convaincant qu’on l’aurait voulu. Il s’agit du documentaire sur Ingmar Bergman (Searching for Ingmar Bergman) réalisé par Margarethe von Trotta. Dès le début, on est prévenu : c’est la perception qu’aura la cinéaste allemande du réalisateur suédois. Elle débute sur la place où a été tourné Le Septième sceau pour partir interroger des gens ayant connus Bergman : ses enfants, d’autres réalisateurs (Assayas, Saura, Hansen-Love…), des directeurs d’instituts ou de cinémathèques afin d’en dresser un portrait. Mais l’ensemble reste malheureusement des plus quelconques entre chronologie plate et des interviews qui en disent trop peu pour apporter quelque chose de nouveau. On peut lire tout ce qui est dit/montré dans n’importe quel biographie et en plus complet car tout est vraiment survolé et anecdotique. Le seul élément que l’on retiendra c’est que tout le monde aime Bergman. Un film pour ça, ce n’était pas fondamentalement utile. Un autre documentaire sur le cinéaste a été montré à Cannes Classics. Bergman a Year in Life s’attarde sur l’année 1957 afin de tisser des ramifications dans toute son œuvre et sa vie. On ne l’a pas vu, on le regrette, il aurait probablement été plus intéressant.