L’avantage de ce genre de texte sur le festival de Cannes c’est qu’on peut parler de tout. De la plage, du mauvais temps ou des bons petits plats du Troquet à soupe. Sérieux, on préfère parler des films mais il serait quand-même temps de penser à créer une page cuisine de festival pour plus tard. On peut également s’interroger sur la manière dont on écrit sur les films. Après tout, écrire sur plus de 30 films vus en moins de 10 jours dans des conditions parfois peu évidentes, ce n’est pas la même chose que rendre un texte sur un film qui a muri et dont les images ne sont pas embrouillées par le manque de sommeil, la superposition des œuvres, le rythme étrange de ce lieu hors du temps, et d’autres petites choses. Et encore, on fait partie des rares à ne pas boire et à ne pas consommer de produits stupéfiants (Stoooooop ! On rembobine. Il me semble Monsieur Thys que le Guronsan est considéré comme un produit dopant par les instances du festival de Cannes / Note de Sandy Gillet qui aime bien balancer).

Et parfois, au détour d’un film, après six heures de projections préalables, une petite phrase tombe de nulle part – et surtout pas du dossier de presse. Comme si elle devait résumer pour nous un film sans même que l’on sache trop pourquoi ni comment. Mais elle est là, elle reste en tête et on s’interroge autant sur le film que sur celle-ci comme une pensée automatique surgie de la vision de l’œuvre. Vision elle aussi très personnelle. Il suffit d’être entouré de cadavres qui ne diront mot et ne nous dérangeront pas, d’être assis à côté de tourtereaux qui s’embrassent sans pouvoir s’arrêter ou d’être non loin d’un tousseur invétéré pour que la perception change. Et que ce que l’on retient de l’œuvre ne sera pas identique à ce que notre voisin en pense – surtout s’il est mort (voilà, trop de Guronsan / N.D.S.G.).

Mystère donc que ces quelques mots qui surgissent de nulle part, du néant d’un cerveau déjà amoindri et que l’écriture d’un texte viendra par la suite peut-être expliquer au lecteur, mais surtout à son auteur. Parfois le mystère perdure et on se demande si quelqu’un, un jour, verra le film, lira notre phrase et la comprendra mieux que nous. Après tout la critique est un jeu toujours hautement subjectif sur le langage et la pensée à partir d’un matériau toujours en mouvement et dont nul ne capte les mêmes choses. Amusons-nous donc.

D’autant que c’est un peu ce qui s’est produit après la projection de La Tendre indifférence du monde du Kazakh Adilkhan Yerzhanov aussi touchant que bien écrit et bien construit présenté à Un certain regard. Inspiré par Camus, le film parle d’un amour impossible, qui ne peut mener ailleurs qu’à la mort à cause de personnes dont le pouvoir tend à priver les plus faibles de liberté, à les asservir à leur volonté, alors que lui voudrait juste pouvoir l’aimer. Naïvement et donc réellement. Il faut voir ces deux êtres parlant de Camus, de Shakespeare et de Stendhal au milieu d’un bar sur une route vide du désert du Kazakhstan en plan fixe, avec deux fenêtres desquelles s’échappent le jaune et le bleu d’un paysage infini, pour comprendre à quel point ils sont beaux, à nous faire détacher un sourire. Elle le voit à peine, il ne voit qu’elle. Et tout le film est ainsi fait, magnifiquement cadré, jouant sur la grandeur du scope, découpant l’espace de façon méthodique, insistant sur le rouge d’une robe sortie de chez Wong Kar Wai, sur la picturalité de l’ensemble, esquissant Hopper parfois, le tout pour montrer les misères et décadences du genre humain, la corruption du monde réel et la nécessité quasi poétique d’être à deux. Surtout pour lui peut-être, plus enfant, plus croyant, rejouant un voyage en avion avec trois fois rien pour la faire sourire. Face à eux, le désespoir.

Et cette phrase qui revient comme une mélodie incessante qui nous dit que ce film est aussi doux et cruel qu’un baiser que l’on serait forcé d’arrêter. Un lecteur comprendra peut-être. En tout cas, La Tendre indifférence du monde est fait pour les rêveurs probablement. Pour ceux qui peuvent éprouver ce passage qu’on ne résistera pas à récrire, car après tout on fait ce qu’on veut : « Moi aussi, je me suis senti prêt à tout revivre. Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été heureux, et que je l’étais encore. Pour que tout soit consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine. »

Aux côtés de Yerzhanov, deux autres films sont venus clore notre périple à Un certain regard. Et au Kazakhstan succède le Maroc et le Brésil.

Sofia de Meryem Benm’Barek est le genre de long-métrage qu’on tend à voir assez souvent dans cette sélection. Non pas qu’il soit formaté, répétitif ou mauvais. Bien au contraire. Mais c’est une œuvre engagée, aux prises avec des thématiques politiques et sociales très contemporaines. C’est le type de film qu’il faudrait que les gens voient afin d’ouvrir des discussions et de faire changer les choses. C’est également une œuvre très bien écrite et à la réalisation simple et efficace. Il traite de la condition féminine au Maroc en dressant le portrait d’une jeune femme qui fait un déni de grossesse et est aidée par sa cousine pour accoucher alors qu’avoir un enfant sans être marié y est là-bas encore passible de prison.

Le sujet est sans afféteries et il dresse le portrait d’une famille en apparence unie où cohabitent plusieurs générations et différentes mentalités plutôt ouvertes. Et en quelques lignes de dialogues, en quelques plans à peine, toutes les failles du système apparaissent. Dans cette famille, c’est l’ensemble d’une société qui est percée à jour et qui vit de rumeurs, de traditions fondées sur l’honneur et sur des valeurs soit disant ancestrales. Même quand les choses ne sont pas ce qu’elles sont. Et plus les révélations surgissent, plus l’hypocrisie qui sert de colle entre les individus et les institutions s’effrite et donne à voir un tableau sans fard d’une société qui repose sur le non-dit et le tabou. Formellement, la force du film réside dans son côté direct, sans artifice ni effet de style. Il dure à peine 80 minutes et va droit au but. Il ne s’amuse pas à s’appesantir sur des éléments superflus mais il montre ce qu’il a à montrer, il exprime ce qu’il a à dire de façon concrète. Et face à tous les longs pensums qu’on nous sert actuellement, il est bien plus efficace et moins moralisateur.

Enfin, on a pu voir Chuva é cantoria na aldeia (Les Morts et les autres). Ce film brésilien est porté par João Salaviza, réalisateur de Montanha, métrage portugais fort remarqué en festival en 2015, et par sa compagne Renée Nader Messoral dont c’est le premier film en tant que réalisatrice. L’œuvre est en effet plutôt hybride, perdue quelque part entre le documentaire ethnographique et la fiction, comme si la part de fiction permettait au film de se construire, de trouver une forme tout en laissant un large espace au documentaire pour explorer des rites et traditions mais aussi le rapport entre un groupe indigène encore en marge et la société citadine et moderne. C’est la rencontre et la confrontation des croyances shamaniques et de la science gestionnaire. Deux approches opposées du monde qui ont chacune leurs règles mais dont la « vertu civilisatrice » de la seconde tend à empiéter sur la première.

Pour le réaliser, les deux cinéastes ont passé plus d’un an dans la forêt amazonienne et ils ont suivi une famille indigène, les Krahô. Impossible de savoir vraiment où se situe la limite entre l’histoire inventée et la réalité de ce qui est montrée. Le film commence par une sorte de rêve en forêt dans lequel Ihjãc, un jeune indigène, entend la voix et les plaintes de son père décédé. Les villageois décident alors de lancer un rituel de fin de deuil afin de laisser partir l’esprit du défunt et de passer à autre chose mais dans le même temps Ihjãc rejette sa destinée qui lui impose de devenir shaman. Il délaisse femme et enfants et fuit hors de la forêt pour aller se réfugier en ville.

L’intérêt est double. D’une part, les acteurs jouent leur propre rôle et on a du mal à imaginer que la cérémonie est factice. On se retrouve au milieu des rites qui président l’un des moments les plus importants de cette société dont les croyances sont ancestrales. Si le début peut interroger dans ses limites entre le fantastique et la réalité, très vite tout semble vrai. On assiste à tous les rites, de la visite au shaman à la préparation de la nourriture, en passant par les chants, prières et danses. Et on se croirait parmi eux. D’autre part, il s’agit pour les cinéastes de dire à quel point la vie en Amazonie est compliquée avec l’arrivée des villes qui empiètent de plus en plus sur les territoires indigènes. Les lieux dans lesquels Ihjãc se reposent semblent vrais, et personne ne veut ni ne cherche à le comprendre. Lui-même semble complètement perdu, comme si on lui demandait une intégration en lui apportant le minimum sans vraiment l’accompagner.

Les cinéastes posent un regard sur deux mondes forcés de cohabiter et dont l’un tend à disparaitre au profit de l’autre. On pourra trouver à chacun des beautés et des travers mais ce n’est pas le sujet. Les Morts et les autres cherche d’abord à rendre compte de l’existence d’une société peu connue, de leurs croyances, de leur existence, de leur quotidien et le tout avec une maîtrise des éléments implacable. La photo est réussie dans ce qu’elle offre de réalisme et d’onirisme dans un milieu difficile, et surtout le travail sur les textures, lié à un tournage en pellicule, est vraiment impressionnant.

Nous n’aurons donc vu qu’une dizaine de titres au sein de cette fournée Un Certain Regard 2018. Mais si l’on en croit les choix du jury, nous ne nous serions pas loupés des masses. Ceci étant dit, on rattrapera tout de même en salle Girl, Meurs, monstre, meurs et In My Room. Comme toujours, le choix d’un jury est indiscutable puisqu’il ne concerne que celui-ci mais il est amusant de voir à quel point il peut paraitre surprenant et ce indépendamment de nos gouts personnels.

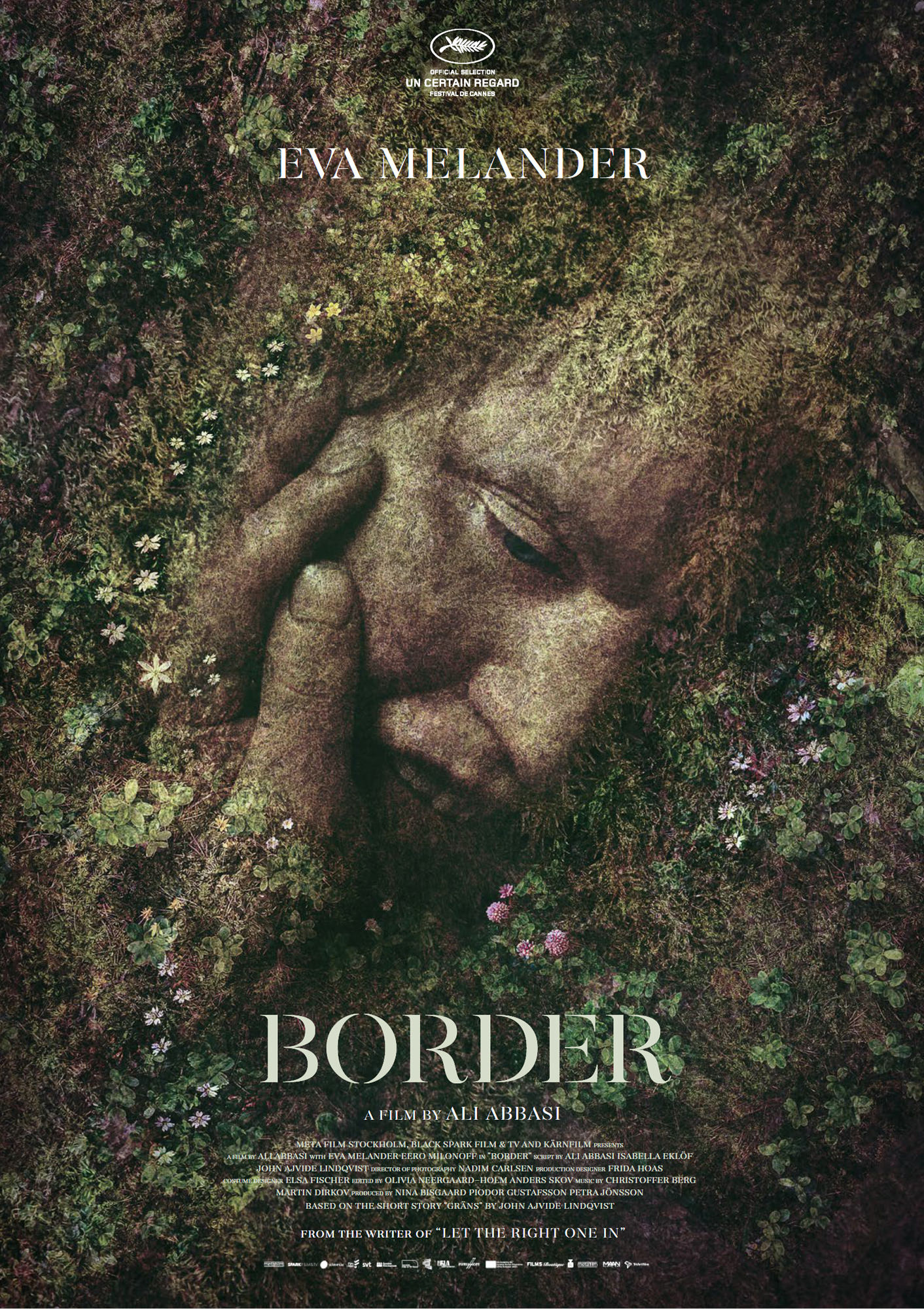

Sur les cinq prix distribués, quatre sont cohérents car ils récompensent probablement les œuvres les plus engagées autour de thèmes comme la condition des femmes au Maroc, être transgenre en Belgique, les indigènes en Amazonie et les conflits entre la Russie et l’Ukraine. Puis Border d’Ali Abassi remporte le grand prix. C’est un film de genre nullement politique. L’écart est si important entre ce choix et les précédents que l’on s’interroge. Benicio l’affectionnait-il tellement qu’il a laissé son jury choisir les quatre prix suivants en échange de la récompense majeure pour celui-là ? Voulaient-ils surprendre et réveiller une assemblée endormie comme toujours lors d’une remise de prix ? Se sont-ils lassés du politique au dernier moment ? Voulaient-ils que Sandy Gillet ait quelques lignes supplémentaires à corriger en me laissant écrire ce genre de questions bêtes ? On ne le saura probablement jamais. Tant pis. Après tout, ce n’est pas si grave. Tant qu’il y aura des films à voir, on sera là pour en parler. Enfin, on y croit dure comme fer.

PALMARÈS UN CERTAIN REGARD

- Prix Un Certain Regard : Gräns (Border) de Ali Abbasi

- Prix du scénario : Sofia de Meryem Benm’barek

- Prix d’interprétation : Victor Polster pour Girl de Lukas Dhont

- Prix de la mise en scène : Sergei Loznitsa pour Donbass

- Prix spécial du jury : Chuva é cantoria na aldeia dos mortos (Les Morts et les autres) de João Salaviza et Renée Nader Messora