Cannes 2018 se termine et un dernier passage par la compétition viendra clore cette série d’articles. Avant cela, on ne peut que dire tout le bien que l’on pense des quatre courts-métrages d’animation que l’on a pu découvrir en sélection officielle, à La Quinzaine des réalisateurs et enfin à La Semaine de la critique. Côté prise de vues directes, impossible de savoir si on se souviendra encore des heureux élus dans un mois mais les films animés rafleront probablement la plupart les prix des plus prestigieux festivals à venir.

Quels étaient-ils ? D’abord à l’officielle : III de Marta Pajek qui est probablement le film le plus hallucinant du festival, surtout vu et entendu sur un grand écran comme celui de la salle Debussy. C’est une œuvre à moitié abstraite, la suite de son Impossible Figures and Other Stories II (le I n’existe pas). Un grand film sur le désir et la séduction, de la floraison à l’évanescence des sentiments, sur les rapports de force et sur la volupté. Le tout sur un fond blanc, quasi épuré. Une œuvre fondamentale sur le pouvoir de la ligne animée, de la métamorphose, des textures sonores et du mouvement. La prise de vues réelles ose rarement s’aventurer là alors que ces principes ne sont autre que les fondements du cinéma. C’est probablement pour cela que l’animation devient bien plus cinématographique ces dernières années face à la paresse des autres.

Ensuite à la Quinzaine : Le Sujet de Patrick Bouchard qui conjugue pixilation et volume tout en convoquant un exercice magistral de dissection d’un corps de marionnettes grandeur nature. Pour l’une des premières fois, on voit vraiment ce qui compose un corps animé, ses organes et son intériorité, ses rouages et ses matériaux. Malgré toute la féérie qui s’en dégage, son étrange armature, elle reste profondément humaine dans ce qu’elle recèle de mystère et d’imaginaire. Plus on fouille, moins on comprend. C’est également une œuvre fantasmatique sur le rapport créateur/créature et sur les liens qu’entretiennent le cinéma d’animation et la mort. C’est tout simplement éblouissant.

On a également vu La Nuit des sacs plastiques de Gabriel Harel. Autant son précédents courts, Yul et le serpent, nous avait laissé de marbre, autant celui-ci impressionne. Le titre rappelle bien-sûr La Nuit des morts-vivants sauf que là, ces morts sont des sacs plastiques colorés dans un monde en noir et blanc qui arrivent de partout, piègent et dévorent les individus. Les êtres humains se meuvent comme des zombis dans une animation saccadée pendant que la fluidité des sacs leur permet de se faufiler partout. Et on suit pendant ce temps, les élucubrations d’une femme qui veut faire un enfant avec son ex qui est DJ en pleine soirée. Le rapport au genre permet de transcender la folie furieuse de cette femme qui ne remarque rien de ce qui se passe et la destruction du monde qui approche alors que son désir enfle. Là aussi, on n’a rien vu de tel depuis longtemps ou alors dans des formes aussi longues que lassantes. Vive le court-métrage.

Enfin, en séance spéciale de la Semaine de la critique, on a eu droit à La Chute de Boris Labbé, jeune animateur qui en trois courts professionnels (et quelques installations) est devenu l’un des plus importants cinéastes actuels. Cette chute, inspirée de Dante, convoque là-aussi de grands motifs plastiques et esthétiques liés au cinéma d’animation comme les cycles, la métamorphose et la répétition pour nous faire gambader dans un univers aussi sombre que merveilleux et hypnotique. Pour faire dans les références incontournables – on aimerait développer mais nous ne voulons pas lasser notre « friendly » lecteur – on a l’impression de voir bouger une toile de Bosch contenant des motifs de Goya à la manière du générique de Viva la muerte dessiné par Roland Topor. Et l’ensemble, dans un noir et blanc charbonneux avec quelques notes colorées, nous guide vers les enfers au rythme d’une musique grandiose qui se confond parfaitement à l’animation, sans y coller note à note. C’est aussi éprouvant qu’éblouissant.

Du côté des longs, on en aura encore visionné quelques uns avant de filer pour Paris à commencer par le Nuri Bilge Ceylan à 18h30 le dernier jour. Après les 3h de Winter Sleep voilà trois ans, il nous livre 3h15 autour d’un Poirier sauvage. Pourquoi pas. Mais un film aussi long d’un cinéaste bavard et réputé difficile qui fait des films plutôt lent en fin de festival ?! Surtout après avoir enchaîné plus d’une trentaine de séances et passé moins de 6h par nuit à dormir depuis 10 jours. Il était vraiment si compliqué à placer en ouverture ou le lendemain ? À ce moment-là, on avait encore le regard un peu frais et la possibilité physique et mentale de comprendre des discussions spirituelles sur les grands thèmes habituels du cinéaste dans de longues séquences de trente minutes chacune en moyenne (la religion, la famille, la littérature, l’amour, etc).

On aurait bien aimé développer un tantinet mais à part affirmer qu’il ressemble à ses autres films en plus long et avec un discours plus développé… Rien. On a peiné à garder les yeux ouverts plus de deux heures et demie autant qu’à comprendre la portée de tout ce qui se passait tellement on ne pensait qu’à rejoindre un lit douillet ou assister à un minimum d’action. Quand on passe son temps à sélectionner des cinéastes qui font des films de plus de deux heures, que le festival ait au moins la décence de les programmer de telle façon à ce que l’on ait le moins de chance à s’endormir devant. Ce serait plus pragmatique que d’interdire les selfies.

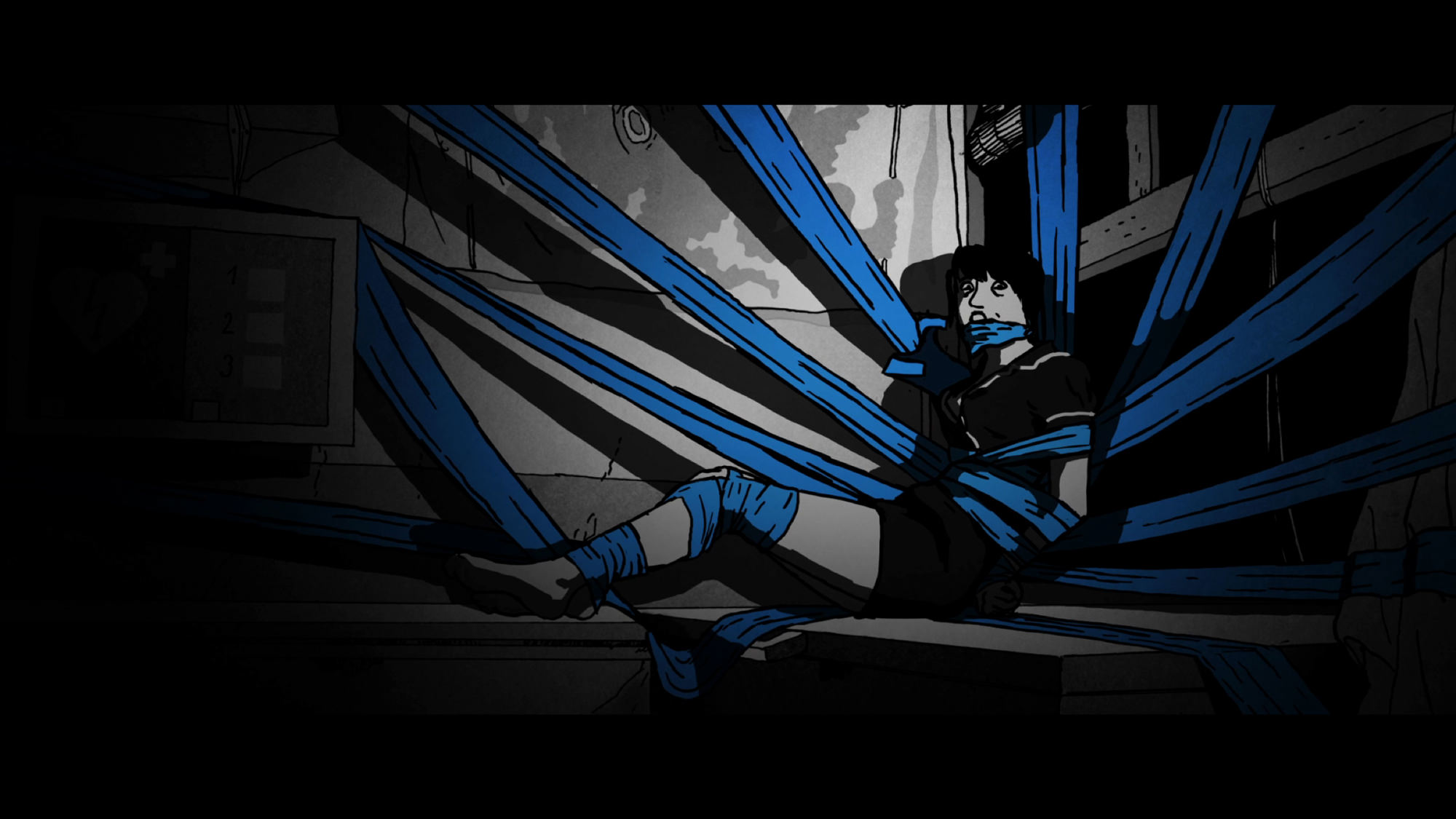

Heureusement, avant celui-là on avait pu voir le nouveau film de Yann Gonzales, histoire de crimes et d’amour entre une productrice de porno gay, sa monteuse et ses acteurs décimés les uns après les autres. Comme chaque année, le festival nous offre au moins une œuvre baroque à l’esthétique ultra maniériste. C’était Neon Demon voilà deux ans par exemple. Cette année c’est Un couteau dans le cœur. En général, ce genre de film est assuré de ne rien gagner tant il divise mais cela vaut toujours le coup d’œil. Essentiellement pour des adeptes d’un cinéma qui aiment s’aventurer en dehors des codes réalistes, afficher ses effets, voire lorgner vers le Bis. Ici c’est totalement le cas. Le cinéaste s’amuse du cinéma porno des 70s, de ses moyens de fabrication cheap et de son imagerie ultra colorée et boursouflée pour en rajouter encore et le mêler à l’univers des polars de la même époque.

D’une certaine façon, Gonzales fait un peu ce que d’autres comme Tarantino par exemple ont pu faire. Il analyse et décode un pan du cinéma toujours désavoué, plutôt méconnu et souvent porté aux nues par une seule poignée de cinéphiles adeptes des fameux midnight movies ou « films d’exploitation ». Il en reprend des thématiques principales pour les développer, les réécrire, les mélanger et fabriquer un être filmique qui convoque plusieurs genres et styles afin de créer une esthétique propre. Un couteau dans le cœur est donc évidemment hautement référentiel (porno, giallo, horreur, etc.) mais il en joue et va au-delà de la simple référence. Il n’hésite pas à mettre en avant certains travers comme le kitsch ou le grotesque tout en alimentant la portée parfois sociale, politique, voire simplement l’intérêt cinématographique et expérimental que les œuvres premières portaient sans qu’à l’époque le grand public ou la critique n’ose aller vers elles.

Ce qui ne correspondait pas aux canons désirés pour plaire et condamnait ces films à des sorties parallèles devient aujourd’hui une nouvelle norme. Certains – autant les adorateurs des œuvres premières que ceux qui les arborent – peuvent détester cette mouvance, avoir des impressions de déjà-vu, se dire que le bis ne deviendra jamais assez sérieux ou au contraire qu’il ne devrait jamais trop le devenir. Ce qu’on retient c’est plutôt l’envie de construire un objet hybride, que le réalisateur se métamorphose en un Docteur Frankenstein qui laisse entrevoir les coutures des morceaux qu’il colle autant que l’aspect déviant de sa démarche. Il va au-delà du genre premier et il apporte quelque chose d’effroyable et monstrueux, d’unique et souvent pervers ou délicat quand la maîtrise de tous les éléments est réunie. Car pour réussir une telle œuvre, pour que l’alchimie opère, une réelle maîtrise est indispensable. Et ici c’est le cas et on est ébloui par le traitement des lumières, le choc des régimes d’images, la morbidité de (du) Vanessa Paradis, ainsi que par les décors, les espaces et les temps car tout coule de source et en même temps rien n’est totalement logique. Gonzales crée un monde, il nous y porte, et même si on a l’impression de le connaître, on le voit pour la première fois. Son film devient alors une ode aux cinémas autant qu’au Cinéma.

Enfin, samedi matin, avant le départ , on s’est dit que ce serait pas mal d’aller faire un tour du côté d’Hirokazu Kore-eda. Grand bien nous en a pris diront certains puisque Une histoire de famille a obtenu la palme d’or. Dans les faits, que ce soit lui ou un autre, ça ne change pas grand-chose. On est surtout content de l’avoir rattrapé car The Third Murder est l’un des grands films de l’année et on se demandait ce que le réalisateur allait proposer après cet étrange thriller lancinant et éprouvant bien différent de ce qu’il avait pu faire jusqu’ici. Et bien il revient un peu à l’esprit de ses précédents films mais sans le faire totalement.

Comme le titre l’indique la famille est au cœur du récit. Par certains de ses aspects, il aurait très bien pu s’intituler Notre petite sœur ou Tel père, tel fils. Voire Après la tempête même si elle est métaphorique ici. Mais, en même temps, quelque chose a changé. La naïveté et la poésie de ces précédents titres, tous sélectionnés à Cannes, en compétition ou à Un certain regard, disparaît quelque peu pour laisser place à quelque chose de plus critique vis-à-vis du Japon contemporain. À cet égard, on retrouve un peu l’esprit de The Third Murder dans lequel ce qui est devant nos yeux possède une dimension étrange, fabriquée de toute pièce, qui laisse entrevoir que quelque chose cloche dans la jolie mécanique de l’œuvre. Et effectivement, avant la fin, les apparences tombent, l’ensemble se détraque et nous montre autre chose que l’histoire tranquille et quotidienne de ce groupe d’individus. Kore-eda va au-delà et propose un regard corrosif sur la société dans son ensemble.

Et ce d’autant plus qu’il traite d’une catégorie de personnages que le cinéma japonais évite de façon générale – sauf exception, comme toujours – de montrer. Les plus désœuvrés, qui vivent dans les taudis, et qui recomposent leur famille et leur univers eux-mêmes car ils n’ont plus que ça : l’entraide pour survivre et pour essayer de masquer un passé et des actions peu glorieux. C’est le monde du crachat autant que celui du rachat. Au mieux, souvent, ils figurent dans un fond social, ils sont secondaires et rares sont les œuvres qui les montrent sous un jour autre que négatif sans en faire des parias. Kié la petite peste le faisait même si les personnages de Takahata n’étaient pas aussi sordides (quoique…). Dans Une histoire de famille, ce sont des voleurs, des kidnappeurs, des menteurs, des tueurs. Mais l’empathie affleure rapidement car ce sont surtout des individus qui essayent de survivre quand les contingences sociales et morales les excluent de droit. Ils accueillent, ils aident, ils guérissent, ils font du bien à ceux qui composent cette étrange et maladroite famille.

Le film est simple, l’histoire tirée d’un fait réel comme on en voit mille. Mais globalement, si tout ceci donne quelque chose d’à la fois mignon et dur, il fait changer le regard qu’on peut avoir sur le monde. Subrepticement, subtilement. C’est ce qui fait sa force.

Méritait-il la palme ? On s’en moque. Seuls les films nous intéressent et ceux qu’on a vus nous ont plu. Leto, Le Livre d’image et Under The silver Lake en tête dans l’officielle et beaucoup d’autres dans les autres sélections. Autant le palmarès d’Un certain regard surprenait quelque peu, autant là rien ni personne n’auraient pu y arriver. Et les choix de Cate et consort ne nous concernent pas. Apparemment ça en intéresse certains donc on laissera le rédac’ chef inclure le palmarès s’il le souhaite (merci, monsieur Thys est trop aimable / N.D.S.G.). Quant à nous, on va dormir et on retourne vite au cinéma. Et pour terminer et célébrer à nouveau cet anniversaire manqué que l’on signalait dans notre premier texte, les derniers mots reviendront encore à André Bazin dans un article issu des Cahiers du cinéma qui clôturait le cru cannois 1953 :

« Du Japon et de Suède, de Californie et d’Afrique du Sud, des Indes, de la Malaisie, de l’Argentine et d’ailleurs, les films partent vers la Croisette comme les anguilles pour la mer des Sargasses. De là fécondées, quinze jours durant, par la semence des critiques, ils s’en repartiront vers les estuaires de l’exclusivité, puis remonteront lentement le réseau fluvial de l’exploitation. On en retrouvera dans trois ou quatre ans jusque dans les bourgs perdus des montagnes aux sources des torrents, usés, réduits en 16 mm, une rangée de dents en moins, l’autre en mauvais état, mais arborant encore fièrement au générique : Grand Prix du Festival de Cannes. »

Si Godard avait su…

PALMARÈS

- Palme d’or : Une affaire de famille d’Hirokazu Kore-eda

- Palme d’or spéciale : Jean-Luc Godard pour Le Livre d’image

- Grand prix : BlacKkKlansman de Spike Lee

- Prix d’interprétation féminine : Samal Yeslyamova pour son rôle dans Ayka

- Prix d’interprétation masculine : Marcello Fonte pour son rôle dans Dogman

- Prix de la mise en scène : Cold War de Pawel Pawlikowski

- Prix du jury : Capharnaüm de Nadine Labaki

- Prix du scénario ex-aecquo : Alice Rohrwacher pour Heureux comme Lazzaro et Nader Saeivar pour Trois visages de Jafar Panahi

Dommage que vous ne fassiez plus de test de bluray 4k.

Surtout après toutes les sorties du mois de Mai.

Vos tests sont pour moi les plus représentatifs du net sur la qualité vidéo des bluray 4k.

Cordialement

Quelques titres viennent tout juste de nous arriver à la rédac la semaine passée tandis que d’autres ne nous ont pas encore été envoyés.

Les chroniques vont reprendre, pas de soucis.